- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Внешнее дыхание

Процесс внешнего дыхания обеспечивается изменением объема грудной клетки. Вдох – инспирация, выход – экспирация. Изменения объема груд- ной клетки в сагитальном, фронтальном и вертикальном направлениях происходят за счет поднятия ребер и опускания диафрагмы.

Вдох – процесс активный, вызывается сокращением инспираторных мышц – диафрагмы и наружных косых межреберных. В форсированном вдохе участвуют вспомогательные инспираторные мышцы – лестничные, грудные, передняя зубчатая, трапецевидные, ромбовидные, мышцы, поднимающие лопатку. В зависимости от преимущественного участия мышц диафрагмы и межреберных в процессе дыхания выделяют типы дыхания:

- реберный, или грудной;

- диафрагмальный, или брюшной.

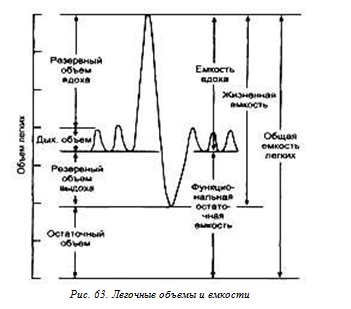

Спокойный выдох – процесс пассивный, протекает без сокращения скелетных мышц. В форсированном выдохе участвуют дополни- тельные экспираторные мышцы – внутренние косые межреберные, по- перечная и прямая мышцы брюшной стенки. Легочные объемы и емкости (рис. 63).

- Дыхательный объем ( ДО ) – 400-500 мл,

- Резервный объем вдоха ( РОвдоха)

- (вдыхается после спокойного вдоха)- 1900 – 3300 мл,

- Резервный объем выдоха (РО выдоха) ( выдыхается после спокойного выдоха)- 700- 1000 мл,

- Остаточный объем (ОО, остается в легких после глубокого выдоха) – 1100 – 1200 мл,

- Объем мертвого пространства (воздух воздухоносных путей)- 140-150 мл,

- Общая емкость легких (ОЕЛ) – 4200 – 6000 мл,

- Функциолнальная остаточная емкость легких ( ФОЕ) (Она обеспечивает относительное постоянство состава альвеолярного воздуха, т.к. в 5 раз больше ДО ) 1800 – 2200 мл,

- Жизненная емкость легких ( ЖЕЛ ) – 4500-5000 мл ( муж), 3000- 3500 мл ( жен ).

Параметры внешнего дыхания:

- Частота внешнего дыхания ( ЧД ) – 12-16 раз в мин.,

- Минутный объем дыхания ( МОД) – 6-10 л/мин,

- Максимальная вентиляция легких ( МВЛ ) – до 180л/мин.

Значение мертвого пространства. Разделяют анатомическое мертвое пространство (воздух воздухоносных путей, не участвует в газообмене) и функциональное (включает в себя анатомическое и воздух альвеол, не участвующих в газообмене).

Анатомическое мертвое пространство кроме основной функции – транспорта воздуха – выполняет ряд защитных функций: согревание-охлаждение воздуха, увлажнение-конденсация влаги, очищение от пыли и ее удаление с помощью защитных рефлексов кашля и чихания.

Эластические и неэластические ВИДЫ сопротивления дыханию Работа дыхательной мускулатуры в процессе инспирации и экспирации направлена на преодоление сил сопротивления легких, грудной клетки и органов брюшной полости. Эти силы делятся на:

- эластические (упругие)

- неэластические (вязкие).

Эластические (упругие):

- эластичность грудной клетки,

- эластическое сопротивление легких (сила эластической тяги).

Эластичность грудной клетки создается:

- эластичностью мышц,

- эластичностью хрящевых соединений (имеет наибольшее значение при выдохе, препятствуя ему),

- эластичностью связок (имеет максимальную величину на вершине глубокого вдоха),

- эластичностью ребер (препятствует как глубокому вдоху, так и глубокому выдоху).

Эластическая тяга легких обусловлена:

- эластичностью легочной ткани;

- тонусом бронхиальных мышц (на вдохе он снижается в связи с увеличением симпатического тонуса, на выдохе – увеличивается в связи с усилением активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы);

- поверхностным натяжением жидкости, выстилающей стенки альвеол (составляет около 70–80% силы эластической тяги легких).

Сила поверхностного натяжения жидкости альвеол снижается сурфактантом. На вдохе плотность молекул сурфактанта уменьшается, сила поверхностного натяжения жидкости увеличивается, сопротивление вдоху возрастает. Тем самым снижается максимальная величина вдоха.

При выдохе плотность молекул сурфактанта возрастает, поверхностное натяжение снижается, препятствуя спадению альвеол и глубокому выдоху. При глубоком выдохе сила эластической тяги легких имеет отрицательное значение.

Таким образом, сурфактант:

- способствует вдоху (снижая поверхностное натяжение жидкости альвеол),

- препятствует спадению альвеол и стабилизирует их в расправленном виде.

Неэластические (вязкие) сопротивления. Складываются из неэластического сопротивления тканей и аэродинамического сопротивления воздушному потоку.

- Неэластическое сопротивление тканей обусловлено силой трения органов грудной и брюшной полостей, составляет около 10–20 % .

- Аэродинамическое сопротивление воздухоносных путей составляет около 80–90%, связано с трением воздуха в процессе прохождения по воздухоносным путям. Оно существенно увеличивается при возрастании скорости воздушного потока.

При переходе ламинарного потока в турбулентный (при присту- пах бронхиальной астмы) сопротивление дыханию резко увеличивается. Аэродинамическое сопротивление наиболее выражено на уровне сред- них бронхов.

При спокойном дыхании основное сопротивление эластическое. При форсированном дыхании в связи с увеличением скорости воздушного потока резко увеличивается значимость неэластического сопротивления.

Нарушения легочной вентиляции могут протекать по типу:

- рестриктивных,

- обструктивных,

- смешанных.

Рестриктивные нарушения связаны с увеличением эластического сопротивления. Это может быть связано с поражениями легочной паренхимы (снижается ее эластичность), возникновением плевральных спаек. Уменьшение растяжимости ярче всего проявляется в снижении ЖЕЛ.

Обструктивные нарушения связаны с увличением вязких сопротивлений. Возникают при увеличении аэродинамического сопротивления вследствие спазма мышц бронхов, закупорки воздухоносных путей слизью. Проявляется в снижении ОФВ (объема форсированного выдоха). И рестриктивный, и обструктивный типы нарушений вызывают снижение МВЛ (максимальной вентиляции легких).

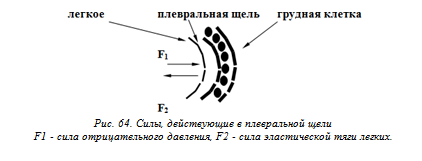

Обмен газами между альвеолярным воздухом и внешней средой В процессе изменения объема грудной клетки на легкие действуют две силы: сила эластической тяги легких и сила отрицательного давления в плевральной щели.

Между висцеральным и париентальным листками плевры существует пространство 5–10 мкм. Оно заполнено плевральной жидкостью. Давление в нем меньше атмосферного на 3 мм ртутного столба при вы- дохе и на 6 мм ртутного столба при вдохе. Отрицательное давление обусловлено наличием силы эластической тяги легких.

При ранениях легких или грудной клетки воздух может попасть в плевральную щель (пневмоторакс). В связи со снижением отрицательного давления легкие полностью или частично спадаются. Жизненно опасным является двусторонний открытый пневмоторакс.

Сила эластической тяги легких и сила отрицательного давления в плевральной щели противоположно направлены (рис. 64).

При вдохе в связи с сокращением инспираторных мышц сила отрицательного давления возрастает, становится больше силы эластической тяги, легкие растягиваются, внутрилегочное давление становится меньше атмосферного и воздух входит в воздухоносные пути. При выдохе сила отрицательного давления в связи с расслаблением инспираторных мышц уменьшается, легкие под действием эластической тяги уменьшаются в объеме, воздух выходит из них через воздухоносные пути.

Вне дыхания давление воздуха в легких равно атмосферному. При вдохе оно уменьшается и может достигать –70 мм ртутного столба (при закрытых воздухоносных путях). На выдохе – увеличивается и может составлять до + 100 мм ртутного столба (при существенном сопротивлении выдоху).

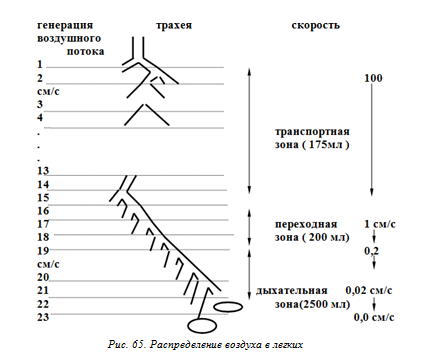

Движение газов по воздухоносным путям осуществляется путем конвекции и диффузии.

Можно выделить три зоны (рис. 65) – транспортную (здесь не осущетсвляется газообмен), переходную и обменную.

Особенности кровотока в легких. Состав альвеолярного воздуха зависит не только от обмена газов с внешней средой, но и от перфузии (кровотока) легких. Капиллярная сеть настолько развита, что образуется практически сплошной слой крови на поверхности альвеол. В связи с низким давлением в малом круге кровообращения выражено влияние силы гидростатического давления.

Особенностью легочного кровотока является его прямая зависимость от вентиляции. Механизмы саморегуляции кровотока обеспечивают снижение тонуса прекапилляров и артериол при увеличении напряжения кислорода в тканях. При отсутствии вентиляции развивается вазоконстрикция, и кровоток в данном участке легкого направляется через многочисленные шунтирующие сосуды.

Наряду с зависимостью перфузии от вентиляции существует и об- ратная связь. Снижение кровотока приводит к бронхоконстрикции. Конкретным механизмом является увеличение тонуса гладких мышц бронхов при снижении напряжения СО2 в тканях.

Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью.

Газообмен происходит в альвеолах (рис. 66), которых в легких человека около 400 млн.шт. Диаметр альвеол составляет 150-300 мкм. Суммарная поверхность альвеол взрослого здорового человека составляет площадь 50-80 м2.

Эпителием альвеол, базальной мембраной альвеол, слоем межклеточной жидкости, базальной мембраной капилляра, эндотелием капилляра, слоем плазмы, мембраной эритроцита. Его толщина колеблется от 0,4 до 1,5 мкм. Коэффициент диффузии зависит от растворимости газа в жид- кости. Для кислорода он примерно в 25 раз меньше, чем для СО2 .

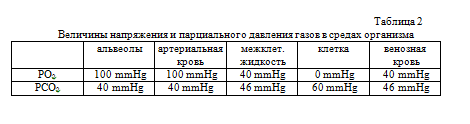

Напряжение кислорода в венозной крови составляет 40 мм рт.ст., а парциальное давление в альвеолярном воздухе – 100 мм рт.ст. (табл. 2) Градиент давления для него будет равен 60 мм рт.ст.

Напряжение углекислого газа в венозной крови составляет 46 мм рт.ст., а его парциальное давление в альвеолярном воздухе – 40 мм.рт.ст. Градиент давления составляет 6 мм рт.ст.

Эффективность диффузии настолько высокая, что в легочных венах напряжение кислорода ( 96-100 мм.рт.ст.) и углекислого газа ( 40 мм.рт.ст.) приближаются к парциальному давлению газов в альвеолярном воздухе.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)