- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Третья позиция

Понятие «третья позиция», одно из важнейших понятий структурной психосоматики в целом, было выработано в теории НЛП для определения одной из позиций восприятия реальности или, в более узком контексте, одного из вариантов межличностного общения. В этом случае директивная, подавляющая волю партнера позиция называется «первой», пассивная, подчиненная, уступающая давлению – «второй», а позиция нейтрального наблюдателя за процессом общения – «третьей».

Такой трактовке соответствует следующая схема:

III

I → I I

где (→) обозначает директивное действие, а () – наблюдение.

Третья позиция может характеризовать и парное общение, тогда:

III ↔ Х

где (↔) обозначает взаимодействие.

Как мы видим, третья позиция отличается от первой и второй с точки зрения структурной психосоматики именно тем, что воздействие сменяется взаимодействием партнеров.

Строго говоря, любое общение всегда двухсторонне, но для нашей классификации важно как сама личность воспринимает такой процесс: как вектор, направленный от себя (директивность, первая позиция; тогда партнер – объект манипуляции), как вектор, направленный к себе (пассивность, вторая позиция, тогда партнер – манипулятор), как двухсторонний вектор (наблюдения за двумя, третья позиция, тогда партнер – именно партнер и ничто более). Очень важно и то, что взаимодействие в третьей позиции само по себе подвергается отражению, оно подконтрольно и управляемо.

Уже самый беглый анализ показывает, что третья позиция невозможна для личности, пребывающей на первом или втором логическом уровне сознания. Дело в том, что на этих уровнях вектор внимания направлен исключительно вовне, а значит, собственная личность не осознается и не учитывается; в этом случае, во-первых, любое общение будет трактоваться только как воздействие (манипуляция или подчинение манипуляции), а во-вторых, никакого сканирования общения происходить не будет – ведь для этого необходимо отслеживать и собственные реакции.

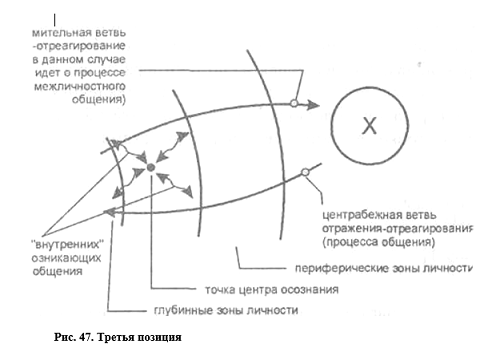

При этом оказывается, что третья позиция всегда предполагает самонаблюдение и самоконтроль, т. е. мы можем более точно изобразить ее в виде следующей схемы:

Таким образом, третья позиция характеризуется следующими особенностями:

- учетом обеих ветвей – центростремительной и центробежной – отражения-отреагирования (в данном случае – межличностного общения);

- обязательным параллельным отражением «внутренних» объектов, задействованных в отражении-отреагировании.

Это позволяет нам легко разобраться в содержательной, качественной характеристике третьей позиции – она объективна, сдержанна и сугубо нейтральна. Это позиция отстраненного анализа обеих ветвей процесса, балансировки их между собой и синтеза своей и партнерской позиций с целью обеспечения такой балансировки.

Интересно

Учитывая изложенные особенности, выведем структурные психосоматические понятия третьей позиции за рамки межличностного общения на любое отражение-отреагирование вообще. Оказывается, личность может иметь к любому «внешнему» или «внутреннему» объекту (а таковыми являются и предметы, процессы, явления «внешней» реальности, и различные жизненные контексты, вплоть до глобального, и «внутренние» объекты и проблемы, и собственная личность, и Глобальное взаимодействие, и даже Абсолют, уровень «+0») определенное отношение, которое может трактоваться как первая, вторая или третья позиция, причем только третья позиция лежит в рамках сущностной структуры и продиктованной этой структурой модели отражения-отреагирования, деятельности, поведения.

Проблемой С. Н. было отсутствие истинных (или сущностных) карт, соответствующих социальному поведению в условиях контекстов межличностного конфликта. В отношении собственной проблемы, а также всех связанных с ней обстоятельств: убежденческих схем, элементов космограммы, стратегий, смежных контекстов – его сознание всегда занимало первую, директивную позицию, что и сказывалось на всех уровнях – от декларируемой идеологии до агрессивного поведения.

Проблемой М. было отсутствие истинных (или сущностных) карт удовольствия. В отношении собственной проблемы и всех сопутствующих феноменов и обстоятельств он занимал вторую, пассивную позицию, что сказывалось и в поведенческих аспектах – избегании травмирующих контекстов, – и в соответствующих идеологических конструкциях, которые выдвигало его сознание для обоснования собственного образа действий.

Работа с С. на одном из этапов и сводилась к тому, чтобы существовавшую у него вторую, пассивную позицию по отношению к смерти вообще и к смерти матери, в частности, заменить на третью, которая только и позволяла ему жить (перед лицом «вдруг обнаружившейся» собственной смертности) спокойной и адекватной жизнью «нормального» человека.

Дело в том, что неверно, как мы видим, отождествлять третью позицию с равнодушием – но это, несомненно, состояние максимальной внутренней свободы, трезвости и объективности. Первая и вторая позиции предполагают априорность подхода, третья позиция – никогда.

Это не значит, что находящийся в ней человек не имеет собственного взгляда, собственного мнения или собственного мировоззрения, но он полностью открыт для новой информации и всегда способен, во-первых, к корректировке собственной модели реальности в соответствии с вновь открывшимися обстоятельствами, а во-вторых, готов к ее разумному согласованию с позицией партнера. Он плюралистичен и выбирает наиболее экологичный для себя и других план действий.

Когда мы говорим о «воспитании третьей позиции» или о ее «формировании» и т. д., это не совсем точно. На самом деле обретение третьей позиции и формирование сущностной структуры личности – это едва ли не синонимичные понятия или, по крайней мере, понятия взаимосвязанные. На базе непроработанной, несущностной зоны личности никакая третья позиция невозможна.

Невозможность занять в том или ином вопросе, третью позицию как раз и свидетельствует о наличии здесь конфликта, внешнего проявления дефекта структуры. С Другой стороны, структурализация определенной личностной зоны неизбежно ведет к такому свободному оперированию в ней, сопровождающемуся разделением внимания и внутренним наблюдением, что третья позиция становится естественной и единственно возможной.

Из этого следуют два имеющих важное практическое значение обстоятельства:

- третья позиция образует у каждой конкретной личности многоуровневую иерархию: можно иметь устойчивую третью позицию на четвертом логическом уровне и не иметь ее на пятом; можно иметь ее в одних контекстах и не иметь в других; можно иметь третью позицию по отношению к собственной третьей позиции и т. д.;

- само по себе погружение на глубинные логические уровни третью позицию еще не образует, хотя и является необходимым условием ее формирования; точно так же и рефлексия сама по себе не является третьепозиционной.

Очевидно, что любой терапевт, любой практик, работающий в техниках структурной психосоматики, должен находиться в третьей позиции и по отношению к своему пациенту, и по отношению к процессу работы, и по отношению к собственным практическим навыкам, знаниям, анализу и концептуальным предпосылкам.

Таким образом, становится ясно, что подготовка терапевта начинается с «личной эволюции» – направленной и зрячей структурализации собственного существа; параллельно происходит формирование третьей позиции и обучение нелинейным способам мышления.

Что касается таких профессиональных навыков как калибровка, присоединение, ведение, раппорт, суггестивные и телесно-ориентированные техники, то они важны, но производны. Можно научиться массажу или внушению, но, оставаясь на сугубо директивных позициях, невозможно приблизиться ни к пониманию методов структурной психосоматики, ни, тем более, к практике в ее русле.

Интересно

Как следует из всего сказанного в этой книге, структурная психосоматика придает огромное значение «личной эволюции» и нелинейным методам мышления. Разбирая эти вопросы, бывает трудно четко разграничить отдельные приемы и техники, отдельные феномены и этапы. Третья позиция относится, в этом смысле, к таким же сквозным, переплетенным с другими понятиям, как, скажем, «экологичность», «метаязык», или «экскурсивность».

При беглом знакомстве они кажутся очень простыми или даже тривиальными. Хорошо, если это действительно так, но очень часто представление такого «элементарного» понятия в разных ракурсах, с разных точек зрения открывает совершенно неожиданные и даже парадоксальные аспекты, которые отторгаются несущностным сознанием, включающим множество имплантированных культуральных и социальных стереотипов.

Именно такое представление, с разных позиций, и необходимо, чтобы личностью рано или поздно был пережит своеобразный культуральный шок, скачок понимания, свидетельствующий, в частности, о перестройке структуры.

Мы будем еще не раз возвращаться к понятию «третья позиция» – прежде всего, в главах о «личной эволюции», «методах мышления» и «знаковых системах»; можно сказать, что наше изложение, в целом, представляет собой своеобразный сеанс в техниках структурной психосоматики, цель которого – тот самый «скачок понимания».

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)