- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Показатели эффективности инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности

Пищевая и перерабатывающая промышленность России – это часть агропромышленного комплекса страны. До 1991 года в АПК производилось 97% всего потребляемого в стране продовольствия, а население тратило почти 3/4 своих доходов на приобретение продуктов питания. Затем производство отечественных продуктов питания начало резко снижаться, ухудшилось использование производственных мощностей, отечественная продовольственная продукция уступила на рынке место импортной.

В целом, доля импортного продовольствия в некоторые годы достигала 60%, что создавало угрозу продовольственной безопасности страны.

Кризис 1998 года создал для отечественных производителей новые возможности. Динамика развития пищевой промышленности последние 4 года носит положительный характер. Так, прирост объемов производства только в 2007 году составил, по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, более 6 % по сравнению с предыдущим годом.

Она насчитывает 30 отраслей с более чем 60 подотраслями и видами производства и объединяет более 22 тысяч предприятий различных форм собственности и мощности (их количество за последние 10 лет возросло в несколько раз) общей численностью работающих около 1,4 млн человек.

Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в общем промышленном производстве России составляет около 15 %.

В данном секторе преобладает смешанная и частная собственность. В ходе приватизации 82% крупных и средних предприятий были преобразованы в открытые акционерные общества, около 12 % – в закрытые акционерные общества и товарищества с ограниченной ответственностью.

Однако положение многих предприятий остается тяжелым вследствие недостатка средств для технического переоснащения, низкой покупательной способности населения, обусловливающей неполную загрузку производственных мощностей, отсутствия инвестиций, неудовлетворительного состояния отечественной сырьевой базы и высоких цен на импортное сырье.

Интересно

Следует отметить, что в последние годы, по данным Госторинспекции, качество отечественных продуктов питания растет, и большинство российских продуктов по качеству превосходит импортные. По этой причине, а также в связи со случаями ввоза и реализации некачественных и фальсифицированных товаров, спрос на импортное продовольствие падает.

Особую роль в пищевой промышленности играет мясная и мясоперерабатывающая отрасль. Доля продукции мясной отрасли в стоимости продовольственных товаров, производимых всеми отраслями пищевой промышленности (без мукомольно-крупяной), составляет около 13%.

В настоящее время в мясной промышленности функционируют 60% крупных и средних предприятий, различных по техническому уровню и специализации. Их производственные мощности позволяют ежегодно вырабатывать около 5 млн т мяса, 1,7 млн т колбасных изделий, 850 муб мясных консервов. Однако в целом, несмотря на относительный рост сельскохозяйственного производства, в сфере производства животноводческой продукции ситуация остается сложной.

Несмотря на выделение определенных дотаций из бюджетов разных уровней, с помощью которых предпринимается попытка покрыть убытки, животноводство до настоящего времени остается наиболее убыточной отраслью.

Мясная промышленность тесно связана с сельским хозяйством, и уменьшение поголовья отечественного скота негативно сказалось на ее сырьевой базе. Сегодня эта отрасль во многом зависит от поставок мяса по импорту. К сожалению, негативно сказались и попытки создания мясоперерабатывающих цехов в хозяйствах, поскольку в большинстве случаев не использовались вторичные сырьевые ресурсы (кость, шкуры и т.п.), а также отмечался низкий санитарный уровень производства.

В настоящее время наметилась тенденция создания малых и крупных цехов для выработки различных мясных полуфабрикатов, в том числе быстрозамороженных. Появляются отечественные торговые марки. Для организации таких производств не требуется большого парка оборудования и высоких затрат.

Основным сырьем для мясной промышленности служит продукция отрасли животноводства. Одной из наиболее скороспелых отраслей животноводства является свиноводство. Убойный выход мяса свиней один из самых высоких – 70-85%. При интенсивном откорме от одной свиноматки в год можно получить 2 т мяса. То есть в увеличении производства мяса в стране свиноводство должно сыграть существенную роль.

Мясо и свиной жир широко используются в консервной и пищевой промышленности, так как при копчении, солении, консервировании сохраняются их вкусовые качества. Кроме мяса и сала свиноводство поставляет кожу и щетину для легкой промышленности. В формировании мясного баланса России свиноводству принадлежит второе место.

В современной России увеличивается доля потребления импортных продуктов питания. Население страны по оценке специалистов, ежегодно приобретает их более чем на 13 млрд. долл.

В таких условиях острее встает вопрос об обеспечении продовольственной безопасности России, то есть увеличении отечественного производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания соответствующего качества. Только поддержка сельхоз товаропроизводителей со стороны государства, в частности более активное использование мер таможенного регулирования импорта продовольствия, может обеспечить продовольственную безопасность.

Развитие мясной промышленности на основе концентрации, специализации и агропромышленной интеграции с внедрением инновационных технологий промышленного типа является закономерным процессом для всех развитых стран.

Инновационный процесс в пищевой промышленности в целом, и в мясной промышленности – в частности, связан с созданием, освоением и распространением инноваций. Это процесс, в рамках которого производители инновационной продукции в целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям. Начинается он с появления идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией.

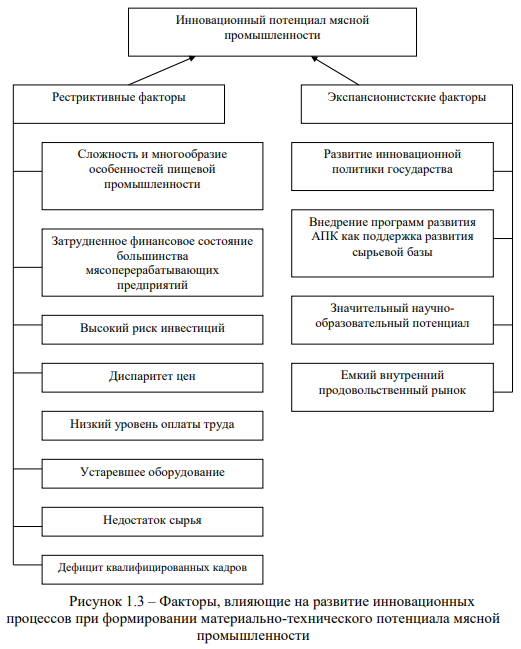

Анализ условий и факторов, влияющих на инновационные процессы в пищевой промышленности, позволил подразделить их на рестриктивные, негативные – сдерживающие инновационное развитие, и экспансионистские, позитивные – способствующие ускорению инновационных процессов (рисунок 1.3).

С учетом этих факторов материально-технический потенциал пищевой промышленности, сформированный на инновационной основе, следует рассматривать как совокупность средств производства, имеющихся в наличии в агропромышленном производстве и вновь поступающих в него, созданных на основе коммерциализации научных знаний и достижений научно-технического прогресса, эффект от которых образуется в процессе реализации инновационных технологий производства.

При этом конкретизация определения инновационного потенциала для материально-технической сферы позволяет определить максимально возможное количество материально-технических ресурсов, которые предприятие может вовлечь в сферу научно-технического развития производства при заданном размере ресурсных ограничений и без сокращения размеров конечного выпуска продукции.

Прогрессирующий кризис в мясоперерабатывающей промышленности в нашей стране определяет инновационный путь развития как неотвратимый. К сожалению, именно в сфере технического обеспечения пищевой промышленности факторы инновационного воздействия не получили достаточного развития.

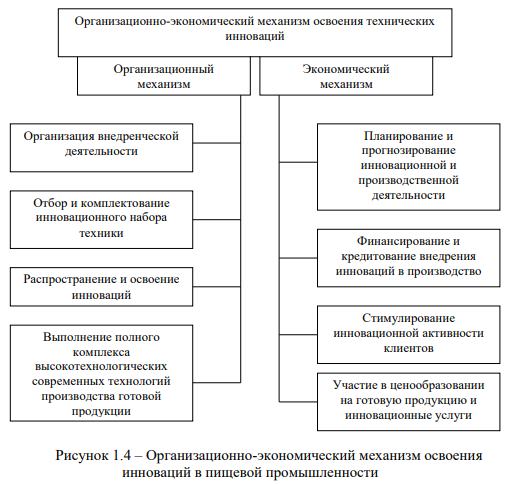

Система реализации интересов при потреблении инноваций при использовании техники является сложной системой взаимоотношений, которая в любой экономической системе формирует противоречивую связь между отдельными потребителями техники, разработчиками инноваций, внедренческими структурами. Указанное противоречие в полной мере устраняется разработкой и внедрением организационно-экономического механизма освоения технических инноваций в мясной промышленности (рисунок 1.4).

Интересно

Система реализации интересов участников инновационного процесса при использовании технических новшеств внедряется достаточно полно, поскольку именно они сочетают в себе несколько основных направлений: с одной стороны – внедренческая структура при продвижении инноваций, с другой – непосредственная организация, предоставляющая услуги для мясоперерабатывающих предприятий и имеющая свои особенности установления и регулирования внутренних связей и отношений.

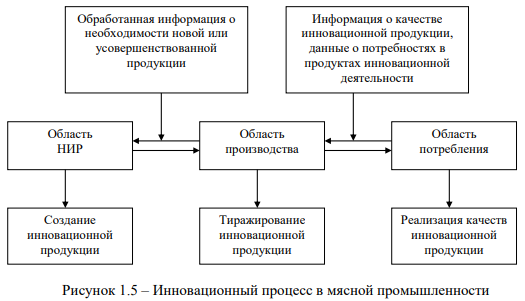

Инновационный процесс в мясной промышленности возникает, когда происходит передача информации и ее материальных воплощений из сферы НИОКР в производство, причем результаты этого процесса находят своего потребителя. Поэтому можно сказать, что НИР, производство и потребление инновационной продукции являются основными базовыми элементами структуры инновационного процесса (рисунок 1.5).

Основными этапами инновационного процесса являются:

- аналитические исследования проблем (поиск решений и формирование идей в виде концепций, выбор приоритетных НИР);

- разработка НИР и предпроектных предложений (ОКР);

- разработка проектов развития (подготовка к освоению научно-технических разработок в производстве);

- реализация проектов развития (организация производства и система распределения продукции).

Для формирования инновационной системы в России необходима тщательная отработка структуры инновационного процесса. Его основными составляющими должны стать:

- крупные компании, способные вкладывать значительные средства в развитие у себя исследований и разработок, доводить их результаты до серийного производства, модернизировать оборудование и т.д.;

- малый инновационный бизнес со специфическими формами его финансирования (рисковый капитал), организации обслуживания;

- государство с его законодательной базой, научно-технической политикой, направленными на регулирование и стимулирование инновационного процесса с использованием правовых, экономических, организационных средств;

- рынок новых технологий, обеспечивающий инновационной системе обратную связь и спрос на инновационную продукцию.

Тенденции развития инновационных процессов в мясной промышленности определяются политической обстановкой, экономической конъюнктурой и инновационным климатом в стране, развитостью рыночной инфраструктуры, национальной научной, инновационной и структурно-технологической политикой.

Организационно-экономическая сущность инновационного процесса применительно к пищевой промышленности, в том числе к мясоперерабатывающим предприятиям, методы его регулирования исследованы недостаточно и не имеют достаточно полного теоретического и методологического обоснования.

Лишь в последние годы опубликован ряд работ, в которых рассмотрены отдельные вопросы, связанные с развитием инновационных процессов в агропромышленном комплексе. К ним можно отнести работы П.А.Андреева, А.Н.Богатырева, И.В.Курцева, В.В. Лазовского, О.А.Масленниковой, В.И.Назаренко, Е.С.Оглоблина, В.В. Рожнова, Н.П.Рыбалкина, И.С.Санду, А.А.Шутькова и других ученых.

В инновационном процессе участвуют сельскохозяйственные научные и учебные организации, органы управления производством, обслуживающие и внедренческие формирования различных типов, а также непосредственно сами сельскохозяйственные товаропроизводители.

Исследования, научно-технические разработки, подготовка к производству продукции переработки, собственно производство, хранение, переработка и реализация товарной продукции перерабатывающих предприятий представляют собой основные функциональные участки и этапы инновационного процесса.

Инновационный процесс в мясной промышленности отличается многообразием организационных форм, которые различаются по ряду классификационных признаков

Одним из таких признаков является направление интеграции, или преимущественная сфера их производственной деятельности или обслуживания. Другим классификационным признаком организациионных форм инновационного процесса является степень их влияния на массовое производство. Одни формирования могут оказывать прямое влияние, при непосредственном участии в производственном процессе, другие же без такого участия, а третьи – оказывать косвенно лишь посреднические услуги второстепенного характера.

Инновационные формирования имеют принципиальные отличия по характеру финансирования и экономической основы функционирования. Значительны различия таких формирований и по основной цели функционирования: от разработки лишь технико-технологической идеи до ее научной разработки, реализации (внедрения) и оказания информационных и консультативных услуг. Весьма существенна разница и по масштабам функционирования указанных формирований: от международного и федерального уровня до уровня одного предприятия.

В современных условиях возникают новые организационные структуры в виде сочетания научно-производственных систем с малыми предприятиями, ассоциациями, акционерными обществами в форме малых предприятий на правах ассоциации или акционерного общества и др.

В последнее время на первое место выходят инновационные структурные образования, работающие преимущественно на коммерческой основе и представляющие собой формы объединения научных предприятий для решения сложных проблем выживания и развития в рыночных условиях, с учетом роли предпринимательского фактора в науке.

Такими формированиями становятся: научные союзы и фонды, в том числе инвестиционные ассоциации и консорциумы; технологические парки (научные, инновационные, экологические, технологические деревни и бизнес-парки); инкубаторы, объединяющие «новорожденные» научные, инженерные и экономические коллективы творческих молодых специалистов в инновационных центрах инкубатора.

В крупных регионах наука и прогрессивные технологии, технопарки, инкубаторы инноваций, государственные научные центры, различные АО, объединения, научные предприятия и центры, университеты и вузы объединяются в региональные научно-производственные комплексы – техно-полисы, технопарки.

В рамках технопарков осуществляется полный инновационный цикл, включая подготовку кадров. Соседство научных и учебных организаций разной отраслевой направленности обеспечивает междисциплинарные (т.е. «на стыке наук») исследования, разработки и интенсивный обмен идеями.

Неотъемлемыми элементами технопарков являются «рисковые» фирмы и акционерные коммерческие банки

Таким образом, инновационные процессы в мясной промышленности, так же, как наука или производство, имеют свою специфику. Они отличаются многообразием организационных форм, что связано с особенностями производства, хранения, переработки и реализации продукции; различным характером научных учреждений и внедренческих формирований; их связью с сельскохозяйственными товаропроизводителями и особенностями формирования и развития инновационного потенциала.

Состав и структура сбалансированных показателей, определяющих условия и возможности развития инновационного потенциала предприятий мясной промышленности определяются посредством систематического анализа составляющих стратегической карты с целью сопоставления действительного уровня отдельных потенциалов в определенный момент с существующими представлениями об этом уровне.

Инновационный потенциал определяется составом и уровнем развития составляющих стратегической карты предприятий, их взаимосвязями и способностью работать как единая система реализации нововведений. Поэтому для определения состава и структуры сбалансированных показателей развития инновационного потенциала предприятий мясной промышленности необходимо вычленить составляющие стратегической карты, измерить потенциалы, выявить взаимосвязь между ними и, таким образом, получить комплексный прогноз потенциального уровня инновационного потенциала комплекса.

Прогнозирование такой сложной категории, как инновационный потенциал с помощью одного какого-нибудь показателя, по нашему мнению, не представляется возможным, и должно быть предложено большое число описывающих его сбалансированных показателей. Однако основной проблемой измерения инновационного потенциала является не только выбор и определение значений этих параметров, но и оценка результатов измерений, возможность их использования на практике.

Интересно

Важным моментом при определении состава и структуры сбалансированных показателей для прогнозирования условий и возможностей долгосрочного развития инновационного потенциала предприятий мясной промышленности является, прежде всего, построение системы.

Данная система сбалансированных показателей должна давать объективную оценку реального состояния инновационного потенциала исследуемой отрасли. Кроме того, она должна учитывать отраслевые особенности протекания инновационных процессов, характеристики производственной системы, тип производства; также в системе должны быть показатели, отражающие наличие и качество основных стратегически важных для предприятий мясной промышленности ресурсов, задействованных в инновационной деятельности, показатели, прямо или косвенно указывающие на результативность использования имеющихся ресурсов предприятий мясной промышленности, задействованных в инновационной деятельности.

С учетом вышеперечисленного и исходя из условий необходимости и достаточности, целесообразно процесс определения состава и структуры сбалансированных показателей развития инновационного потенциала предприятий мясной промышленности проводить в виде расчета наиболее значимых относительных показателей, объективно отражающих существующие связи и зависимости между исследуемыми составляющими стратегической карты данных предприятий.

Интересно

По каждому из показателей определяется критериальное значение, которое позволяет судить о состоянии показателя и принимать конкретные управленческие решения в рамках управления инновационной деятельностью на предприятиях мясной промышленности при использовании системы сбалансированных показателей, другими словами, нужно параметры измерения преобразовать в параметры управления.

Критериальное значение как база сравнения и оценки является своего рода точкой отсчета, по отношению к которой можно оценить измеряемый процесс. С помощью обоснованных критериальных значений можно построить некоторую эталонную траекторию раскрытия и дальнейшего развития инновационного потенциала предприятий мясной промышленности. В качестве базы для сравнения могут быть использованы средние или пороговые значения показателей по отрасли, а также значения за предыдущий период, прогнозные значения, значения аналогичных показателей конкурентов.

Возникает вопрос о том, что же следует считать критерием научной обоснованности таких значений. На уровне предприятий мясной промышленности таким критерием, видимо, можно считать эффективную работу комплекса в течение продолжительного периода времени и определенные достигнутые результаты, позволяющие отнести это предприятие к эталонному.

В качестве критериев для определения пороговых значений коэффициентов можно использовать данные статистического обследования инновационной деятельности ведущих предприятий мясной промышленности России, результаты исследований отечественных ученых, а также опыт зарубежных аналогичных предприятий.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)