- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Общие проблемы экономического развития общества

Задачи экономической теории. В процессе осуществления любой профессиональной деятельности в рамках определенного вида хозяйства между людьми объективно (т.е. независимо от их воли и желания) складываются экономические связи, контакты, отно шения. Экономические отношения возникают по поводу присво ения или отчуждения средств труда (отношения собственности), производства, распределения, обмена и потребления создаваемых жизненных благ.

Участниками (агентами экономических отношений) могу) вы ступать отдельные люди, предприятия, организации, государство и т.д. Включаясь в эти отношения, каждый из агентов преследует свои цели, руководствуется своими экономическими интересами. Таким образом, изучение экономического аспекта человеческой деятельности дает нам представление о ее хозяйственной форме и позволяет ответить на вопрос о том, как осуществляется производство в данном обществе.

Экономическая наука выполняет несколько функций: познавательно-описательную, исследовательско-аналитическую, рекомендательную и др. Поскольку у различных людей как представителей определенных социальных групп и носителей определенно го типа мышления существует разное представление о сущности экономических процессов, то экономическая наука всегда несет ту или иную мировоззренческую, идеологическую функцию.

Наиболее крупными основными базовыми проблемами хозяйствования занимается общая экономическая теория. Она рассматривает хозяйственные процессы в тесной связи с другими общественными науками: философией, историей, социологией, политологией и др. Отраслевую специфику хозяйствования исследуют конкретные экономические науки: экономика промышленности, сельского хозяйства, строительства и др.

Материальные потребности и экономические ресурсы. Хозяйственная, производственная деятельность всегда объективно имеет своей целью удовлетворение потребностей. Эти потребности очень разнообразны. Используя различные критерии классификации, можно выделить: материальные и духовные, физиологические и социальные, индивидуальные и совместные, производственные и личные, абсолютные и действительные и др.

В широком смысле любые потребности являются экономическими потребностями, так как, во-первых, известен только один путь их удовлетворения — через создание жизненных благ, предназначенных для потребления, а во-вторых, само потребление рассматривается как элемент производства.

Особое место в структуре потребностей занимают материальные потребности, играющие чрезвычайно важную роль как в личном, так и в производственном потреблении. В узком смысле под материальными потребностями понимается все то, что используется хозяйствующими субъектами — отдельными производителями, предприятиями, организациями в процессе своей производственной деятельности.

Степень развитости материальных потребностей зависит от уровня развития техники, особенностей технологии, доступности средств для удовлетворения потребностей, формы их предложения. Материальную природу имеет и такой всеобщий фактор производственной деятельности как земля. Кроме того, выделяют два личных фактора производства. Один из них связан с деятельностью работников, другой — с деятельностью работодателей, использующих наемную рабочую силу.

Рациональное применение каждого из факторов производства, достижение их оптимального соотношения ведет к получению пофакторного дохода хозяйствующего субъекта (например, предприятия), а точнее — к увеличению его прибыли.

Для удовлетворения потребностей предприятий (и других хозяйствующих субъектов) используются экономические ресурсы, которые в каждый данный момент ограничены. При их изучении следует иметь в виду, что они бывают:

- заменяемые и незамоняемые;

- собственные и заемные;

- различные по степени распространения (от очень распространенных до уникальных);

- воспроизводимые, частично воспроизводимые и невоспроизводимые.

В процессе хозяйственной деятельности предприятия решают сложную задачу: удовлетворение безграничных и постоянно возрастающих потребностей при помощи ограниченных (и постоянно уменьшающихся) ресурсов. Отсюда возникает проблема выбоpa в экономике: как максимум потребностей удовлетворить минимальным количеством ресурсов, как эффективно их использовать. При этом производственные возможности каждого предприятия и экономики в целом ограничены.

Использование ресурсов и применение технологий имеет свой определенный коэффициент полезного действия (КПД), свою эффективность. При несовпадении (опережении) потребностей и производственных возможностей надо либо сокращать потребление (через сокращение производства), либо переходить на новую, более совершенную и эффективную (т.е. дающую больший результат при меньших затратах) технику и технологию. И то и другое — сложные, болезненные процессы.

Использование экономических ресурсов для удовлетворения потребностей подчинено экономическим целям, стоящим перед отдельным человеком, предприятием, обществом в целом.

Экономические цели. Любое общество ставит перед собой ряд экономических целей, достичь которых оно хотело бы за каждый из намеченных периодов жизни. Среди них такие, как:

- экономический рост, т.е. обеспечение производства большего количества и лучшего качества товаров и услуг, или более высокого уровня жизни каждого члена общества;

- более полная занятость трудоспособного населения в обще ственном труде;

- достижение экономической эффективности, т.е. получение максимального результата при имеющихся ограниченных производственных ресурсах; экономическая эффективность имеет своим аналогом в технике — КПД, т.е. соизмеряют полученное с затраченным;

- стабилизация уровня цен, т.е. достижение положения, при котором общий уровень цен претерпевает незначительные изменения как в сторону повышения, так и в сторону снижения;

- достижение экономической свободы для каждого из субъектов экономики страны (потребителей, предприятий и др.);

- стремление к справедливому распределению доходов, т.е. достижение оптимальных значений между доходами высокооплачиваемых и низкооплачиваемых групп населения;

• забота о нетрудоспособных слоях населения (стариках, больных, инвалидах) и достижение для них экономической обеспеченности.

Некоторые из этих целей поддаются точному измерению, другие, такие как свобода, справедливость не всегда можно измерить. Некоторые из перечисленных целей взаимно дополняют друг друга. Так, достижение полной занятости (т.е. ликвидация безработицы) позволяет достичь более высоких доходов, а значит, и большей экономической обеспеченности.

Наконец, некоторые цели противоречат друг другу. Например, стремление к уравнительности в распределении доходов может ослабить стимулы к труду и поставить под сомнение быстрый экономический рост. Учитывая это, общество должно сформулировать систему приоритетов в осуществлении задач, которые оно перед собой ставит.

Экономические системы. Совокупность производственных отношений, присущих определенному общественному строю (форме общественного развития), определяет понятие «экономические системы».

Известны различные экономические системы. Так называемые традиционные системы действуют в слаборазвитых странах. Они основаны на традициях, передающихся от поколения к поколению; какие товары, как и для кого производить — все это определяется обычаями, освященными временем. Экономические потребности людей определяются наследственностью и принадлежностью к определенной касте. В такие экономические системы технический прогресс проникает с трудом, так как угрожает стабильности существующего порядка.

В плановой экономике (например, экономика СССР) все решения принимает государство, так как является собственником всех экономических ресурсов. Централизованное планирование охватывает все сферы жизни и строится на основе стратегических приоритетов. Главный недостаток такой экономической системы в том, что сверху учесть потребности каждого отдельного человека невозможно. Производство отрывается от общественных потребностей, прогресс общества тормозится.

В рыночной экономике ответы на главные вопросы: что, как и для кого производить? — дает рынок. Покупатель «голосует рублем», производитель приспосабливается к желаниям потребителя и предлагает на рынок то, что несомненно будет куплено. Выбирая технологию производства, производитель, заботясь о победе в конкурентной борьбе, предпочитает ту, которая обеспечит наибольшую прибыль. Стремление к прибыли заставляет снижать затраты на производство, а значит, использовать передовые технологии.

Вопрос: «Для кого производить?» — решается в рыночной экономике просто и жестко: для тех, кто может и хочет купить.

Историческими границами, отделяющими экономические системы друг от друга, являются промышленная революция (конец XVIII в.*) и научно-техническая революция (НТР). Совершенствование орудий труда помогало предопределять зависимость человека от природы. Если в доиндустриальную эпоху главной сферой экономики было сельское хозяйство, то в индустриальную центральное место заняла промышленность. Техника стала выступать как «вторая природа», созданная человеком. Прогресс техники превращается в материализацию научных идей, т.е. в научно-технический прогресс, при выполнении ряда условий:

- производство сталкивается с такими проблемами, которые не решаются путем улучшений, опирающихся только на практический опыт;

- наука накопила такую сумму знаний и эмпирических данных, которые позволяют ей теоретически решать проблемы развития производства;

- техника в состоянии обеспечить технологическую готовность изготовления конечной продукции.

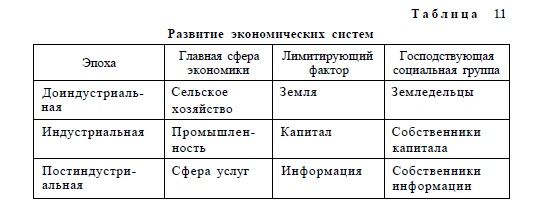

Если отсутствует хотя бы одно из этих условий, техническое развитие идет чисто эмпирическим путем, что не приводит к качественным сдвигам. В ходе НТР возникает постиндустриальная экономика. Центр тяжести переносится в непроизводственную сферу. Если в доиндустриальной экономике главным ресурсом была земля, в индустриальной — капитал, то в постиндустриальной лимитирующим фактором становится информация, накопленные знания (табл. 1.1).

Соответственно лимитирующему фактору изменяется и господствующая социальная группа (см. табл. 1.1). Если в XI X в. главной формой коммуникации были газеты, журналы, книги, к которым в XX в. добавились телефон, радио и телевидение, то в наше время все они вытесняются средствами компьютерной связи. Информация становится стратегическим ресурсом. Это приводит к изменениям и в размещении производительных сил.

В доиндустриальную эпоху города возникали на пересечении торговых путей, в индустриальную — вблизи источников сырья и энергии; теперь технополисы постиндустриальной эпохи вырастают вокруг научных центров. В развитых странах область материального производства (товаров) сужается при одновременном росте «индустрии знаний» (сферы услуг).

Для того чтобы выбрать наиболее эффективную экономическую систему, нужно, чтобы издержки на ее создание и функцио-нирование были минимальными. Долгое время считалось, что государственное управление экономикой обходится обществу почти даром. Но оказалось, что координация из единою центра исключительно дорогостоящая процедура. Кроме того, такой метод вообще не годится для решения многих важнейших экономических задач. С другой стороны, без вмешательства государственных структур не решить многих социальных проблем.

Статьи по теме

- Принципы и формы развития международной торговли

- Этапы развития мировой экономики

- Сущность финансово-кредитной системы

- Финансы и их роль в регулировании экономики

- Создание и развитие ИКС отраслевого типа в России

- Преобразование системы управления в России на рубеже XX —XX I столетий

- Способы регулирования национального хозяйства

- Государственное антициклическое регулирование

- Продолжительность экономических циклов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)