- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Общая диагностика образовательной среды учреждения дополнительного образования

Под образовательной средой понимается система влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для её развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Понятие «образовательная среда» выступает как родовое для таких понятий как «семейная среда», «школьная среда» и т.п. Когда говорится об образовательной среде, чаще всего имеется в виду конкретное окружение какого-либо учебного учреждения или конкретная семья.

Такую среду можно обозначить как локальную образовательную, в отличие от образовательной среды в широком смысле – макросреды, которая теоретически может представлять собой всю Вселенную. Локальная образовательная среда – это функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные разноплановые групповые взаимосвязи.

Изучая основные диагностические критерии образовательной среды УДО, необходимо обратиться к творчеству В.А. Ясвина по моделированию и проектированию образовательной среды и адаптировать разработанные автором критерии к характеристикам образовательного процесса в УДО. По определению В.А. Горского, дополнительное образование представляет собой гармоничное единство познания, творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежат любознательность и увлеченность свободным поиском пути к мастерству и постижению смысла жизни.

Освоение новых источников образовательной информации, собственный опыт творческой деятельности, общение с компетентными людьми, межличностное общение учащихся, основанное на интересах в одном и том же виде деятельности в УДО позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний.

Дополнительное образование провозглашается в Законе «Об образовании» приоритетной областью государственной политики, основными принципами которой являются:

- «приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья человека, свободного развития личности;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;

- свобода и плюрализм в образовании; демократический, государственно-общественный характер управления образованием».

Дополнительное образование – это государственно-общественная система образования и социального воспитания, субъектами которой являются не только педагоги-профессионалы, но и взрослые – представители практически всех профессий, что усиливает их значение в творческой самореализации детей и подростков путем практического приобщения к различным видам творческой деятельности с учетом личных возможностей и способностей. Специфичен образовательный процесс в УДО. Основой обучения детей является профессионально направленная деятельность, представленная практически всеми ее видами. Такая деятельность значима, интересна для ребенка, это результат его выбора.

Процесс обучения тоже привлекателен – участие в выставках, смотрах, конкурсах, использование результатов обучения в повседневной жизни, оказание помощи людям, младшим товарищам, собственная творческая деятельность как индивидуальная, так и коллективная.

Свобода выбора воспитанниками подходов к образовательной деятельности, личностно ориентированная образовательная практика, отсутствие государственных, жестких и обязательных стандартов содержания образования, свобода педагогического выбора целей, задач, вида и содержания образовательной деятельности, сочетание управления с самоуправлением обуславливают личностно ориентированную направленность, а многообразие форм организации деятельности детей и подростков – многообразие методов и средств их творческой самореализации.

Таким образом, диагностика образовательной среды УДО включает три основных блока:

- анализ формальных (внешних) результатов;

- анализ динамики развития учащихся;

- анализ психолого-педагогической организации образовательной среды.

Для определения общей картины эффективности деятельности образовательного учреждения В.А. Ясвин разработал методику, в которой устанавливаются пять базовых параметров: широта, интенсивность, модальность, степень осознаваемости и устойчивость; а также шесть параметров «второго порядка»: эмоциональность, обобщённость, доминантность, когерентность, мобильность, активность. Важной качественно-содержательной характеристикой образовательной среды является модальность образовательной среды, которая отображается при помощи методики векторного моделирования и предполагает построение системы координат, состоящей из двух осей: оси «свобода – зависимость» и оси «активность – пассивность». Построение векторов в системе координат основывается на подсчете баллов в соответствии со следующими диагностическими вопросами:

Для оси «Свобода – Зависимость»:

1. Чьи интересы и ценности ставятся на первое место в данной образовательной среде?

- личности;

- общества (группы).

Констатация приоритета личностных интересов и ценностей над общественными интерпретируется как возможность свободного развития ребенка – соответственно присваивается балл по шкале «свобода», в случае констатации приоритета общественных интересов присваивается балл но шкале «зависимость».

2. Кто к кому подстраивается в процессе взаимодействия?

- воспитатель к ребенку;

- ребенок к воспитателю.

Если отмечается, что в данной образовательной среде доминируют ситуация, когда воспитатель подстраивается к ребенку (или по крайней мере существует стремление воспитателей к такому положению), то это также интерпретируется как возможность свободного развития ребенка – соответственно присваивается балл по шкале «свобода»; если же констатируется, что ребенок вынужден приспосабливаться к своим воспитателям, то присваивается балл по шкале «зависимость».

3. Какая форма воспитания преимущественно осуществляется в данной образовательной среде?

- индивидуальная;

- коллективная (групповая).

Ориентация образовательной среды на индивидуальную форму воспитания интерпретируется как наличие в среде дополнительной возможности для свободного развития самостоятельного ребенка присваивается балл по шкале «свобода»; в случае приоритета в образовательной среде коллективного воспитания присваивается балл по шкале «зависимость». Для оси «Активность – Пассивность».

4. Практикуется ли в данной образовательной среде наказание ребенка?

- да;

- нет.

Отсутствие наказаний рассматривается в качестве условия, способствующего развитию активности ребенка, – присваивается балл по шкале «активность», при наличии в данной образовательной среде системы наказаний (используемой как прямо, так и опосредованно) присваивается балл по шкале «пассивность».

5. Стимулируется ли в данной образовательной среде проявление ребенком какой либо инициативы?

- да;

- нет.

Если в рассматриваемой образовательной среде можно констатировать положительное подкрепление инициативы ребенка (как сознательное, так и бессознательное), то это интерпретируется как дополнительная возможность развития его активности, присваивается балл по шкале «активность»; если же проявленная ребенком инициатива, как правило, может обернуться для него различною рода неприятностями, то присваивается балл по шкале «пассивность».

6. Находят ли какой-либо положительный отклик в данной образовательной среде те или иные творческие проявления ребенка?

- да;

- нет.

Когда в образовательной среде существуют условия, при которых творчество ребенка стимулируется или может быть оценено, то среда рассматривается как способствующая развитию активности присваивается балл по шкале «активность»; если же творческие проявления ребенка игнорируются, остаются, как правило, незамеченными и неоцененными присваивается балл но шкале «пассивность».

Используя данные диагностические вопросы, относим диагностируемую образовательную среду к одному из четырёх базовых типов: «догматической образовательной среды», «карьерной образовательной среды», «безмятежной образовательной среды», «творческой образовательной среды». На следующем этапе путём простых математических расчётов получаем полный спектр возможных векторных моделей образовательной среды (см. рис 1).

Например, анализируя какую-либо образовательную среду, мы получаем по три балла по шкале «зависимости» и шкале «активности» и ноль баллов по шкале «свободы» и шкале «пассивности» такая образовательная среда может быть обозначена как «типичная карьерная образовательная среда».

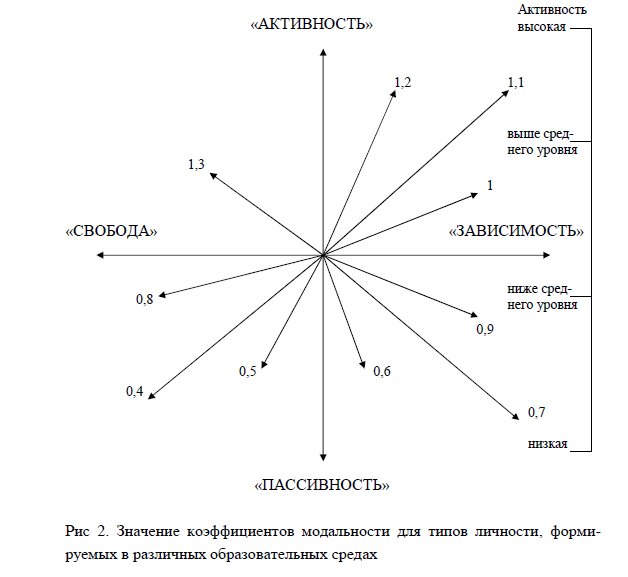

В качестве эффективного инструмента психолого-педагогической экспертизы образовательной среды может использоваться коэффициент модальности, который показывает степень использования учащимися развивающих возможностей – ресурсов среды. Коэффициент модальности тем больше, чем выше активность. Он больше в условиях свободной активности и меньше в условиях свободной пассивности.

Для определения коэффициента модальности используется «вектор личности», формирующийся в данном типе образовательной среды. За условную единицу принят средний уровень активности субъекта при внешнем контроле (соответствует карьерной среде активной зависимости). Соответственно коэффициент повышается при увеличении степени свободной активности учащихся (в направлении от карьерного к творческому типу образовательной среды) – становится больше единицы, и понижается при увеличении степени пассивности (от зависимой пассивности в догматической среде до свободной пассивности – в безмятежной) – становится меньше единицы (см. рис.2).

Если модальность образовательной среды как ее качественная характеристика показывает общую направленность педагогического процесса в УДО, то остальные параметры отражают уровень организации различных условий личностного развития всех субъектов образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей, администрации). Другими словами, количественные параметры дают представление о степени организации образовательных возможностей учреждения дополнительного образования. Определение уровней этих параметров осуществляется с помощью соответствующих таблиц, каждая из которых отражает тот или иной блок педагогических возможностей УДО. Для установления численных значений количественных параметров используются баллы. Все параметры оцениваются по 10балльнпй системе.

Для проведения ориентировочной количественной оценки параметров психолого-педагогической диагностики образовательной среды необходимо следующее:

- В каждом блоке пометить ту строку, в которой наиболее точно отражается реальное положение дел в анализируемой среде. Для пометки соответствующих строк служит первый (чистый) столбец таблицы. В некоторых блоках отдельные строки в столбце баллов помечены значком «+». Это означает, что можно не ограничиваться выбором одной строки в блоке, а отмечать несколько подходящих строк.

- Каждый блок снабжен дополнительной чистой строкой. В эту строку можно записать свое содержание, если оно значительно отличается от предложенного в других строках данного блока. Это новое содержание блока должно рассматриваться только вместо предложенных в таблице, но не суммироваться с ними.

- Баллы, полученные по данному блоку (в случае необходимости они суммируются), записываются в строку с названием данного блока.

- Далее суммируются баллы, полученные во всех блоках данного параметра (эта сумма не может превышать 10 баллов), и записываются в строку «итоговый балл» под названием соответствующего параметра.

- Используя рис. 2, определить коэффициент модальности для анализируемой образовательной среды и записать его в соответствующую строку таблицы.

- Умножить значение «итогового балла» на «коэффициент модальности», и полученный результат (который должен представлять собой число не больше 13, поскольку максимальный итоговый балл 10, а максимальный коэффициент модальности – 1,3) записать в свободную ячейку таблицы рядом с названием анализируемого параметра.

Статьи по теме

- Диагностика особенностей творческой самореализации личности как основы формирования творческой образовательной среды в учреждении дополнительного образования

- Диагностика сферы самопознания

- Диагностика сферы деятельности

- Диагностика основных сфер образовательной среды учреждения дополнительного образования

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)