- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Концепции осознанной регуляции психической деятельности О.А. Конопкина и В.И. Моросановой

Осознанная саморегуляция — это системно-организованный процесс внутренней психической активности человека по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижения принимаемых человеком целей (Моросанова, Агафонова, 2001).

Разработано несколько концепций, объясняющих механизмы осознанной саморегуляции.

Системно-функциональный подход О.А. Конопкина.

О.А. Конопкин (1995) рассматривает психическую саморегуляцию как открытую, иерархически организованную систему и выделяет в ней шесть компонентов:

- принятая субъектом цель деятельности;

- субъектная модель ее значимых условий;

- программа собственно исполнительских действий;

- субъектная система критериев успешности деятельности;

- контроль и оценка реальных наличных результатов;

- решение о коррекции системы саморегуляции.

Каждый из этих компонентов выполняет определенные функции, поэтому О.А. Конопкин называет их функциональными звеньями.

Система этих компонентов — функциональных звеньев образует процесс осознанного регулирования деятельности (Рис. 1).

В процессе функционирования данной системы саморегуляции происходят:

- создание и поддержание в сознании субъекта модели предстоящей деятельности, направленной на достижение цели;

- реализация модели данной деятельности;

- проверка, соответствует ли реализуемая деятельность той модели, которая создана;

- принятие решения о коррекции или завершении деятельности и переходе к другой цели (Рис. 1).

Осознанное регулирование предполагает активное отражение и преобразование отраженной действительности, а также самостоятельное принятие решений и преодоление информационной неопределенности.

О.А. Конопкин рассматривает каждый из шести компонентов саморегуляции как процесс получения, оценки и отбора информации, достаточной для преодоления неопределенности на данном этапе регулирования: определение цели, формирование модели и др. (О.А. Конопкин, 1995). В итоге, в процессе саморегуляции достигается информационная определенность, которая необходима для осуществления целенаправленной деятельности.

Независимо от вида деятельности и своих индивидуальных особенностей люди ставят цели, создают модели будущей деятельности и исполняют ее, оценивают результаты и корректируют модели, при необходимости. Однако особенности вида деятельности и условий ситуации могут повлиять на то, что одни и те же компоненты саморегуляции будут реализованы разными средствами — приемами самовоздействий.

Например, принятие решения о коррекции в спокойной обстановке будет осуществляться посредством самоубеждения — логических доводов самому себе. А для принятия решения в экстремальной ситуации, вероятнее всего, будет использоваться самовнушение — самоприказы, не требующие критического осмысления.

Выполненные О.А. Конопкиным разработки научных представлений об осознанной психической саморегуляции были продолжены В.И. Моросановой

Концепция индивидуального стиля саморегуляции В.И. Моросановой

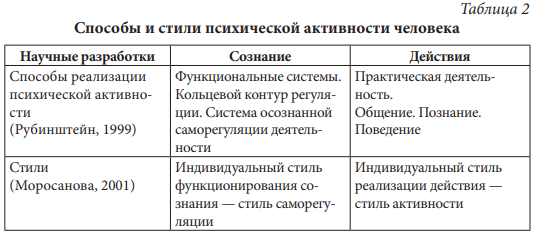

Опираясь на выделенные С. Л. Рубинштейном (1999) способы реализации психической активности человека: сознание и действия, В.И. Моросанова (2001) сформулировала понятие индивидуальный стиль саморегуляции (Табл. 2).

Согласно В. И. Моросановой, индивидуальный стиль саморегуляции характеризует индивидуально-типическое своеобразие способов управления произвольной активностью.

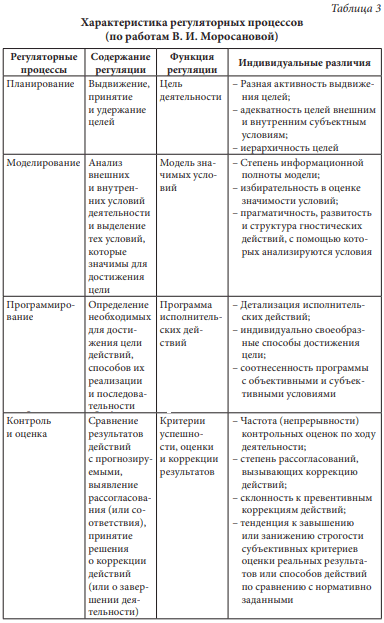

Регуляторные процессы — планирование, моделирование, программирование, контроль и оценка — реализуют основные звенья системы саморегуляции (Табл. 3).

Системообразующим компонентом саморегуляции является постановка цели. Процесс выдвижения цели и ее поддержания В.И. Моросанова (2001) определяет как планирование (Табл. 3).

Индивидуальные различия в планировании целей проявляются в том, что люди с разной активностью ставят цели — одни постоянно планируют все свои дела (профессиональную деятельность, отдых, бытовые обязанности), другие иногда строят планы относительно особо значимой деятельности и т. п.

Различия в планировании выражаются и в разной иерархии целей — доминировании одних целей и подчиненности других

Для кого-то главными являются цели профессиональной самореализации, и исходя из этих целей, выдвигаются цели в других сферах: создание семьи, организация досуга, забота о здоровье. В других случаях главными могут оказаться цели семейной самореализации, и тогда в подчиненном положении будут цели в остальных сферах. На реализацию планов, связанных с не занимающими ведущее положение целями, тратится меньше времени и энергии, их достижение может откладываться на более позднее время, когда будут достигнуты основные цели.

Также различия в планировании могут проявиться в степени адекватности целей внешним и внутренним условиям — выдвигаемые цели могут соответствовать ситуации и возможностям человека, но могут ставиться без учета условий деятельности либо быть выше или ниже подготовленности человека к достижению поставленных целей.

После планирования наступает этап моделирования — определения ситуаций, в которых может быть реализована выдвинутая цель (Табл. 3).

Цель деятельности сопоставляется с условиями, в которых она может быть реализована. В ходе анализа внешних и внутренних условий выделяются те, которые, с точки зрения субъекта регуляции, являются значимыми для достижения принятой им цели.

Интересно

Модель значимых условий включает информацию об условиях, учет которых необходим для разработки программы реализации деятельности (В. И. Моросанова, 2001). Содержание модели определяется не только целями и условиями деятельности, но также зависит от развитости когнитивной сферы человека.

Индивидуальные различия в моделировании прежде всего проявляются в том, что люди по-разному оценивают значимость тех или иных условий (избирательность в оценке) и учитывают условия в полном или неполном объеме (степень информационной полноты).

Кроме того, различия в моделировании обусловлены уровнем развития гностических действий (выделение смысловых связей, обобщение, запоминание и др.) и тем, насколько выражена прагматичность: рациональные, практично мыслящие люди будут считать значимыми одни условия, а эмоциональные и мечтательные — другие.

Когда модель значимых условий создана, начинается этап программирования — определяются действия, с помощью которых будет достигаться цель, конкретизируются способы реализации этих действий и их последовательность (Табл. 3).

В итоге создается программа реализации деятельности — последовательность действий, выполняемых определенными способами.

Индивидуальные различия в программировании проявляются в большей или меньшей детализации исполнительских действий и в том, насколько программа соотносится с объективными и субъективными условиями.

Хорошо соотнесенные с условиями ситуации и индивидуальными особенностями программы являются более реалистичными. Также программы могут существенно отличаться по способам реализации действий — по тому, используются ли стандартные приемы или оригинальные, индивидуально своеобразные.

Степень рассогласования оценивается, и на основании этой оценки принимается решение о коррекции или завершении данного этапа регуляции (В.И. Моросанова, 2001).

Люди по-разному контролируют и оценивают свою деятельность: кто-то постоянно проверяет буквально каждый свой шаг, а кто-то делает это время от времени; одни люди корректируют свою деятельность при минимальных рассогласованиях, а другие — только при значительных; есть люди, которые вносят корректировки для профилактики возможных проблем в достижении цели, но есть и такие, кто никогда этого не делает и действует по принципу «пока гром не грянет…» и т. п. (Табл. 3).

Каждый регуляторный процесс выполняет определенную функцию (Табл. 3), поэтому В.И. Моросанова определяет их как функциональные звенья

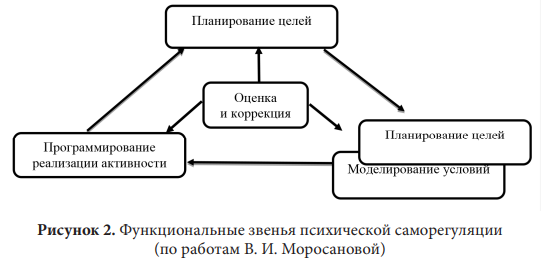

Взаимодействие функциональных звеньев планирования, моделирования, программирования, оценки и коррекции реализует психическую саморегуляцию (Рис. 2). Таким образом, ПСР является целостной и замкнутой по структуре, но при этом открытой информационной системой (В.И. Моросанова, 2001).

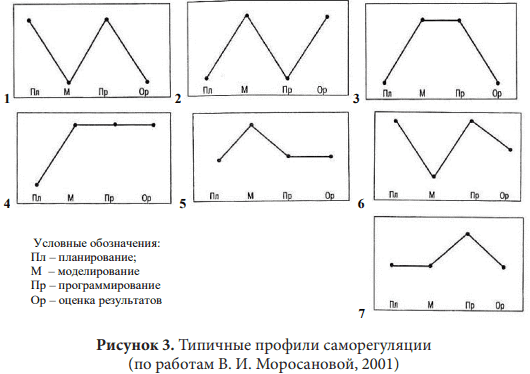

Индивидуальные различия в регуляторных процессах проявляются в их неравномерной развитости, обуславливающей особенности профиля саморегуляции у конкретного человека.

В исследованиях Моросановой (2001) выявлены типичные профили саморегуляции (рис. 3). Как видно из рис. 3, у одних людей хорошо развиты планирование и программирование, но на низком уровне моделирование и оценка результатов, у других — наоборот, и т. п.

Интересно

Одни регуляторные процессы могут способствовать достижению успеха в реализуемых человеком видах деятельности, а другие препятствовать и требовать компенсации. Для успешного выполнения деятельности чрезвычайно важно, насколько сформированы компенсаторные отношения между сильными и слабыми сторонамистиля.

Например, стили саморегуляции учебной деятельности студентов с высокой академической успеваемостью характеризуются наличием компенсации недостаточно развитых звеньев, тогда как у студентов с низкой академической успеваемостью компенсаторные отношения между функциональными звеньями отсутствуют (Моросанова, Сагиев, 1992).

Регуляторно-личностные свойства, являясь по своей природе личностными, характеризуют каждое звено регуляции и позволяют регуляторной системе максимально соответствовать целям и условиям выполняемой человеком деятельности (Моросанова, 2001). В связи с тем, что многие свойства личности задействованы в психической регуляции, перечень личностно-регуляторных свойств достаточно широк: осознанность, адекватность, гибкость, уверенность, самостоятельность и др.

Осознанность характеризует то, насколько отчетливо в плане сознания актуализируются представления о программе действий, об условиях деятельности, о тех параметрах, которые необходимо контролировать, и о критериях успешности.

Адекватность, очевидно, понимается как умение субъекта регуляции адекватно оценивать и разрабатывать: модели условий, программы, способы контроля, критерии успешности и др.

Надежность характеризует то, насколько стабильно функционируют регуляторные блоки в условиях психической напряженности.

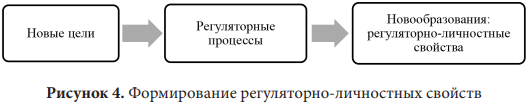

Формирование регуляторно-личностных свойств происходит при постановке новых целей и актуализации, необходимых для достижения этих целей, регуляторных процессов (Рис. 4).

Рассмотрим, как идет формирование свойства самостоятельность. Маленький ребенок сначала все делает по указанию взрослых. По мере взросления возникают ситуации, в которых родители, педагоги и он сам ставят новые цели: выполнить несложные поручения по хозяйству, освоить новую игру, научиться читать и т. п.

Постепенно круг вопросов, по которым решения принимаются самостоятельно, расширяется: если девочке младшего школьного возраста мама говорит, что купить к обеду, как приготовить то или иное блюдо, в какой последовательности что делать и т. п., то на старшеклассницу можно возложить приготовление обеда, и она сама решит, что покупать, как готовить и в какое время.

Сначала ребенок осваивает самостоятельное решение вопросов: во что играть, какую книжку почитать, с кем дружить, а более сложные задачи — где учиться, чем заниматься — спортом или музыкой и т. п. решаются с помощью родителей. Но с возрастом решения по этим и другим вопросам принимаются самостоятельно.

Регуляторно-личностные свойства являются одновременно и новообразованиями, возникающими в процессе реализации стиля саморегуляции, и предпосылками проявления определенного стиля саморегуляции.

Чем выше общий уровень осознанной саморегуляции, тем шире круг видов деятельности, которыми человек может овладеть (при наличии специальных способностей и соответствующей мотивации).

Также при повышении уровня осознанной саморегуляции уменьшается влияние темперамента и характера человека на деятельность (Моросанова, Плахотникова, 2006).

Формирование и проявление индивидуального стиля саморегуляции детерминировано требованиями видов деятельности, которые осваивает и реализует человек, а также зависит от свойств индивидуальности. А сам стиль саморегуляции произвольной активности обуславливает стили конкретных видов деятельности: познания, труда, общения.

Статьи по теме

- Аутогенная тренировка и ее модификации

- Приемы релаксации

- Дыхательные и физические упражнения

- Убеждение и самоубеждение

- Внушение, самовнушение, эффекты плацебо и ноцебо

- Характеристика и классификация методов психической регуляции

- Метакогнитивные стратегии в трудных жизненных ситуациях

- Научные представления о метакогнитивных стратегиях

- Роль метакогниций в психической саморегуляции

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)