- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Характеристика и структура тренировочных циклов

Тренировочный процесс состоит из относительно законченных структурных единиц, в рамках которых и происходит построение спортивной тренировки в любом виде спорта.

В зависимости от времени, в течение которого осуществляется тренировочный процесс, различают три уровня структуры тренировки: микро-, мезо- и макроструктуру (Л.П. Матвеев).

Микроструктура – это структура отдельно тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий.

Мезоструктура – структура средних циклов тренировки (мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов.

Макроструктура – структура больших тренировочных циклов (микроциклов типа полугодичных, годичных и многолетних).

Построение тренировки на основе данных циклов позволяет систематизировать задачи, средства, методы тренировки; величину тренировочных воздействий, восстановительные процедуры и обеспечить рост спортивной работоспособности того или иного спортсмена в избранном виде спорта.

В течение отдельного занятия работоспособность изменяется следующим образом: в начале уровень ее возрастает, затем колеблется около некоторого повышенного уровня и к концу снижается.

В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия условно можно выделить несколько зон:

- предрабочих сдвигов (перед соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»;

- врабатываемости;

- относительно устойчивого состояния работоспособности;

- зону снижения работоспособности.

Каждая из них характеризуется достаточно сложными перестройками в организме спортсменов, которые обеспечивают оптимальные условия использования энергии в процессе работы.

Функциональные сдвиги в организме, происходящие в каждой из этих зон, имеют силу биологических закономерностей, проявляясь, так или иначе, в любом занятии и в гимнастике, и в лыжном спорте, и в легкой атлетике.

С учетом основных зон применения работоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из специфических закономерностей обучения технике движений, а также развития тех или иных физических способностей, последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых нагрузок, при построении занятия выделяют три части: подготовительную, основную и заключительную.

По данным В.Н. Платонова, при занятиях различной направленности соотношение работы, выполненной в различных частях занятия, является в целом идентичным: период врабатывания охватывает 20–30% общего объема работ, устойчивого состояния – 15–50%, компенсированного и декомпенсированного утомления – 30–35%.

Деление тренировочных занятий на части имеет важное педагогическое значение. При их проведении тренер должен соблюдать следующие правила: начинать занятия надо с разминки, затем проводить главную работу (основная часть). В этой части кривая нагрузки может быть различной в зависимости от возраста, квалификации спортсменов, вида упражнений и т. д. Завершающая часть занятий (заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки.

Знание правил построения и организации занятий в каждой части позволяет управлять работоспособностью спортсменов, возможно, дольше поддерживать ее на требуемом уровне, обеспечивая оптимальную врабатываемость, и рационально завершить работу. Кроме того, приобретенные знания и умения применять на практике важно для самих спортсменов.

Структура и типы микроциклов.

В практике спорта в настоящее время применяются двух- или трехразовые тренировки в течение дня. Обычно они организуются без отрыва от учебной деятельности, а в условиях учебно-тренировочных сборов – с отрывом.

Структура тренировочного дня более сложна, чем одного занятия. Она во многом зависит от количества занятий, чередования их направленности и величины нагрузки, суточного ритма работоспособности спортсменов (например, от выработанной привычки тренироваться в определенное время суток, суточного режима программы предстоящих соревнований, разницы в поясном времени, географического места предстоящих соревнований и других причин).

Совокупность отдельных занятий, проводимых в течение нескольких дней, составляет микроцикл тренировки

Микроциклы существуют как вполне сложившееся и важное звено тренировочного процесса. Они обладают определенными, только им присущими чертами. В частности, отдельный микроцикл состоит, как минимум, из двух фаз – стимуляционной и кумуляционной, которые связаны с определенной степенью утомления и восстановления (занятие восстановительного характера или полный отдых). Эти фазы повторяются в структуре микроцикла, который может включать в себя несколько кумуляционных и восстановительных фаз.

В большинстве случаев микроцикл тренировки длится неделю. Однако его продолжительность может быть и иной: минимум – два дня, а максимум – 14 дней. Во многом это зависит от решаемых задач, уровня мастерства и тренированности спортсменов, возраста, системы соревнований, места микроцикла в тренировочном занятии. Следует иметь в виду, что нет и в принципе не может быть, одной структуры микроциклов, пригодной для всех случаев спортивной практики.

Микроцикл – это малый цикл тренировки, чаще всего с недельной или околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до нескольких занятий.

Внешними признаками микроцикла являются:

- наличие двух фаз в его структуре – стимуляционной фазы (кумулятивной) и восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по времени) этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. В подготовительном периоде стимуляционная фаза значительно превышает восстановительную, а в соревновательном их соотношения становятся более вариативными;

- часто окончание микроцикла связано с восстановительной фазой, хотя она встречается и в середине его;

- регулярная повторяемость в оптимальной последовательности занятий разной направленности, разного объема и разной интенсивности.

В спортивной тренировке выделяют различные виды микроциклов.

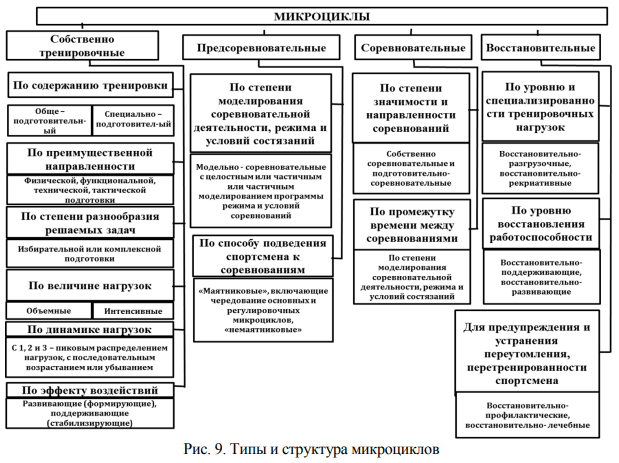

Основные типы микроциклов, которые могут иметь место в тренировочном процессе спортсменов, представлены в рис. 9.

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и методов подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в воспитании различных качеств и способностей.

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающий, базовый, контрольно-подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный и др. (Л.П. Матвеев). Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе спортсменов.

Внешними признаками мезоцикла являются: повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности либо чередование различных микроциклов в определенной последовательности. При этом в подготовительном периоде они чаще повторяются, а в соревновательном чаще чередуются; смена одной направленности микроциклов другими характеризует и смену мезоцикла; заканчивается мезоцикл восстановительным (разгрузочным) микроциклом, соревнованиями или контрольными испытаниями.

Интересно

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. Построение тренировочного процесса в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы роста тренированности спортсменов.

Средние циклы чаще всего состоят из 3–6 микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и содержание зависят от многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, возраста и подготовленности спортсменов, режима учебы и отдыха, внешних условий тренировки (климатических, географических и др.), околомесячных биоритмов в жизнедеятельности организма (например, менструальных циклов) и т. д.

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности

С данного мезоцикла обычно начинается подготовительный период. У спортсменов невысокой квалификации втягивающий мезоцикл состоит из 3–4 объемных микроциклов.

Большое внимание уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем дыхания и кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме используются и социально-подготовительные средства.

Наряду с расширением функциональных возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов (МЦ) входят стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме.

По своему преимущественному содержанию они могут быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по эффекту воздействия на динамику тренированности – развивающими и поддерживающими.

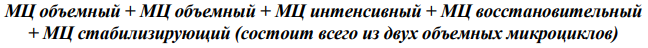

Каждый вид базового мезоцикла может включать несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных комбинациях. Например, развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов – двух объемных, одного интенсивного и восстановительного (по Л.П. Матвееву).

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от базовых мезоциклов к соревновательным.

Собственно тренировочная работа сочетается здесь с участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочный характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из двух-трех собственно-тренировочных микроциклов и одного микроцикла соревновательного типа.

Интересно

Предсоревновательные мезоциклы характерны для этапа непосредственной подготовки к основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован весь режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям и созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих стартах.

Если соревнования являются не очень ответственными для спортсмена или команды и проводятся в обычных климатических и географических условиях, то непосредственная подготовка к ним обеспечивается в рамках соревновательного мезоцикла, который может состоять из подводящих, соревновательных и восстановительных микроциклов.

При подготовке же к ответственному соревнованию, проводимому в необычных для спортсмена условиях, уже целесообразно выделить этап непосредственной подготовки к ответственному соревнованию, который обычно включает один или несколько мезоциклов, построенных по типу предсоревновательных.

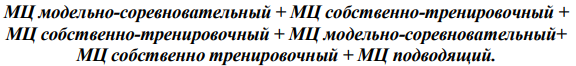

Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из модельно-соревновательных, подводящих и собственно-тренировочных микроциклов, которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной частотой. Например, при необходимости обеспечить более основательную тренировочную работу на фоне подготовки к состязанию, эффективен вариант (по Л. Н. Матвееву):

В практике предсоревновательной подготовки используется также нетрадиционный вариант построения заключительного этапа подготовки к ответственному соревнованию по «принципу маятника», который предусматривает чередование контрастных и специализированных микроциклов.

Количество и структура соревновательных мезоциклов определяют особенности существующего спортивного календаря, программы, режима соревнования, состава участников, квалификации и степени подготовленности спортсменов. Как минимум каждый соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного микроциклов.

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-подготовительные и восстановительно-поддерживающие.

Первые планируют между двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, двух-трех собственно-тренировочных микроциклов. Их основная задача – восстановление спортсменов после серии основных соревнований, требующих не столько физических, сколько нервных затрат, а также подготовка к новой серии соревнований.

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы планируют после соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком тяжела для спортсмена. Для того чтобы не допустить перерастания кумулятивного эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку после восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего характера, широко используя средства общей подготовки. Средние циклы подобного типа в основном характерны для переходного периода.

Структура годичных и многолетних циклов.

В процессе круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды годичного цикла, т. е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. Как правило, в годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. Причины, вызывающие периодическое изменение тренировочного процесса в тренировочном году, вначале рассматривали главным образом в календаре спортивных соревнований и сезонно-климатических условиях.

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировки, – это объективная закономерность развития спортивной формы спортсмена

Под спортивной формой подразумевается состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к достижению спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей подготовки в каждом большом цикле тренировки – типа годичного или полугодичного (Л.П. Матвеев).

Процесс развития состояния спортивной формы происходит в порядке последовательной смены трех фаз:

- приобретения;

- относительной стабилизации;

- временной утраты состояния спортивной формы.

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими изменениями, происходящими в организме спортсменов под воздействием тренировки и других факторов, которые в конечном счете обусловливают динамику и уровень спортивных результатов.

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в них.

Подготовительный период подразделяется на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. Переход как от одного периода к другому, так и от этапа к этапу должен быть постепенным.

Задачей общеподготовительного этапа является повышение уровня общей физической подготовленности спортсмена, т. е. повышение уровня развития физических качеств (силы, выносливости, гибкости и т. д.), расширение функциональных возможностей организма, развитие двигательных качеств и умений.

Общая физическая подготовка на этом этапе осуществляется с помощью средств общеподготовительных упражнений: бег с различной интенсивностью, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, упражнения с отягощениями.

Особое внимание следует уделить подтягиванию отстающих сторон физического развития, т. е. выравниванию развития физических качеств. С учетом индивидуальных особенностей физического развития каждого занимающегося следует отдавать предпочтение тем или иным упражнениям.

На втором этапе подготовительного периода предпочтение отдается выполнению специальных упражнений, скрепляется и совершенствуется техника исполнения соревновательных упражнений, продолжает возрастать интенсивность нагрузки вначале при сохранении объема, затем, по мере роста интенсивности, объем постепенно снижается и к концу специально-подготовительного этапа предельно уменьшается разнообразие выполняемых упражнений.

В основном используются специально-вспомогательные и соревновательные упражнения. Техническая, морально-волевая и другие стороны подготовки доводятся до такой степени совершенства, которая необходима в соревновательной борьбе. Примерно за месяц до соревнований объем нагрузки снижается до минимума, а интенсивность, наоборот, возрастает и достигает необходимого уровня. Возникает необходимость проведения контрольных прикидок (до 90% от лучшего результата), которые позволяют окончательно убедиться в готовности спортсмена к соревнованиям, выявить недостатки и просчеты в тренировочном процессе в случае снижения спортивных результатов или недостаточного их роста.

Соревновательный период.

Главной задачей является сохранение спортивной формы спортсмена (готовности к соревнованиям) на высшем уровне в течение всего соревновательного периода и достижение высоких результатов в соревнованиях.

Основными средствами поддержания спортивной формы являются соревновательные и специально-вспомогательные упражнения. Применение общеразвивающих упражнений по отношению к специальным незначительно, и используются они в основном как разминочные или в качестве средств активного отдыха после больших нагрузок в соревновательных упражнениях.

Число соревнований в соревновательном периоде может быть различным в зависимости от возраста спортсмена, его спортивной квалификации, функционального состояния организма и других факторов.

В кратковременном соревновательном периоде (1–2 соревнования) объем и интенсивность тренировочной нагрузки стабилизируются и поддерживаются на постоянном уровне, а если изменяются, то незначительно.

Интересно

В длительном соревновательном периоде, когда очень трудно постоянно поддерживать высокий уровень тренированности организма и спортивную форму, возникает необходимость в применении промежуточных этапов или так называемых соревновательных микроциклов.

Каждый такой микроцикл предусматривает временное снижение объема и интенсивности тренировочной нагрузки после каждого выступления в соревнованиях.

В зависимости от промежутка времени между соревнованиями снижение нагрузки может быть в течение 10 или более дней (разгрузочный микроцикл). Снижение нагрузки способствует снятию нервного и физического напряжения, позволяет спортсмену восстановиться после выступления в соревновании и быть готовым снова приступить к интенсивным тренировкам, чтобы не только восстановить временно нужную спортивную форму, но и, по возможности повысить ее, более успешно выступить в предстоящих соревнованиях.

Такая волнообразность в динамике нагрузки необходима для поддержания спортивной формы в течение длительного времени и профилактики (предупреждения переутомления, перетренированности).

В определенные моменты в микроциклах соревновательного периода предусматривают тренировки с чередованием только соревновательных упражнений и тренировок с применением только специально-вспомогательных упражнений, сходных по структуре движений с соревновательными. Это позволяет акцентировать внимание на выявленных слабых местах в подготовленности и устранять их, что также способствует поддержанию спортивной формы в соревновательном периоде.

Переходный период.

После долгих и интенсивных тренировочных занятий и нескольких выступлений в соревнованиях организм спортсмена нуждается в восстановлении. Наступает переходный период, задачей которого является обеспечение полноценного отдыха и вместе с тем снижение уровня специальной тренированности. Спортивная форма в это время временно утрачивается, а общая тренированность поддерживается за счет применения упражнений из других видов спорта (спортивные игры, бег и др.).

Смена физической деятельности является одним из лучших средств активного отдыха

Общая физическая подготовка опять выходит на первый план. Удельный вес специальной подготовки падает до 15–20%. Упражнения специальной подготовки используются лишь те, которые обеспечивают поддержание определенного уровня специальной тренированности.

Основная направленность нагрузки в переходном периоде выражается в уменьшении объема и интенсивности нагрузки, в применении работы умеренной интенсивности. Однако нельзя допустить чрезмерно большого снижения нагрузки, так как это может привести к излишней утрате спортивной формы (растренированности) спортсмена. Необходимо избегать однотипной, монотонной нагрузки, препятствующей активному отдыху.

При планировании нагрузок на том или ином этапе подготовки следующего тренировочного года обязательно учитываются выявленные ошибки и просчеты предыдущего года.

Если спортсмен нерегулярно тренировался, мало выступал в соревнованиях, то необходимости в переходном периоде нет.

Статьи по теме

- Этапы спортивного отбора

- Спортивный отбор и спортивная ориентация

- Планирование спортивной подготовки

- Общие положения технологии планирования в спорте

- Основы построения спортивной тренировки

- Виды, задачи, средства и методы психологической, интеллектуальной и интегральной подготовки спортсмена в процессе тренировки

- Виды, задачи, средства и методы технической, физической, тактической подготовки спортсмена в процессе тренировки

- Общие и специальные принципы спортивной тренировки

- Основные средства спортивной тренировки

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)