- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Биомы западных ветров

Гидрология. Для биомов западных ветров характерно наличие сезонного термоклина. Его появление связано с сезонными изменениями поступления солнечной энергии. Весной уменьшается скорость ветра и увеличивается нагрев поверхности солнцем. В результате стабилизируется верхний слой и появляется разделение эпипелагиали на более тёплый поверхностный и более холодный подповерхностный слои.

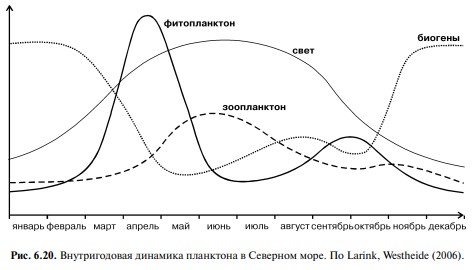

Фитопланктон и первичная продукция. В биомах западных ветров существуют два типа годовой динамики первичной продукции: с весенним и зимне-весенним пиками.

В течение зимы в поверхностной водной массе происходит накопление биогенов, а её вертикальное перемешивание обеспечивает их равномерное распределение по глубине.

Поэтому весной в момент появления сезонного термоклина в поверхностном слое биогенов сравнительно много. Это делает возможной весеннюю вспышку фитопланктона. После того, как биогены израсходованы, первичная продукция снижается.

Осенью, благодаря заглублению термоклина, возрастанию ветрового перемешивания и опусканию фитофагов на глубину, может происходить осенняя вспышка, но её интенсивность значительно меньше весенней, из-за меньшего количества биогенов, большей толщины поверхностного слоя, меньшей температуры и освещённости.Зимой термоклин разрушается и стратификация эпипелагиали исчезает (наступает гомотермия). Нижняя граница эпипелагиали (в среднем не менее 300 м) расположена значительно глубже компенсационной глубины, что препятствует развитию фитопланктона в нижних её слоях. Также падает общая освещённость и температура.

В результате интенсивность фотосинтеза падает, а процессы редукции продолжают идти, это позволяет биогенам постепенно накапливаться, что и обеспечивает весеннее цветение (Рис. 6.20).

Вышеописанная схема впервые предложена норвежцем Harald Sverdrup в 1953 г. и её считают классической, но в полной мере она описывает только динамику в Северной Атлантике, где исследования начались и были сформулированы первоначальные представления.

В других районах вспышки продукции могут происходить даже при отсутствии стабилизации поверхностного слоя. В этих случаях их обеспечивает пикопланктон, обладающей более высокой скоростью размножения.

Зоопланктон. Крупные виды копепод, особенно в более высоких широтах, осенью опускаются на большие глубины (>500 м) и поднимаются к поверхности ранней весной. Эти миграции, вероятно, являются частью их жизненного цикла, а не обусловлены изменением количества доступной пищи.

Для многих крупных видов, по крайней мере в течение части олиготрофной фазы, характерны суточные вертикальные миграции: ночью они находятся у поверхности, а днём опускаются на глубины 200–500 м.

Интересно

Нектон. Все виды нектона так или иначе, обычно в период размножения, связаны с берегом. Наиболее известны и массовы: сельдь Clupea harengus, откладывающая икру на прибрежную растительность, доминирующая в Северной Атлантике и лососёвые, размножающиеся в пресной воде, Oncorhynchus spp экологически замещают сельдей в Северной Пацифике. Отдельные виды представлены огромным количеством особей, давая уловы до 2–3 млн. т в год.

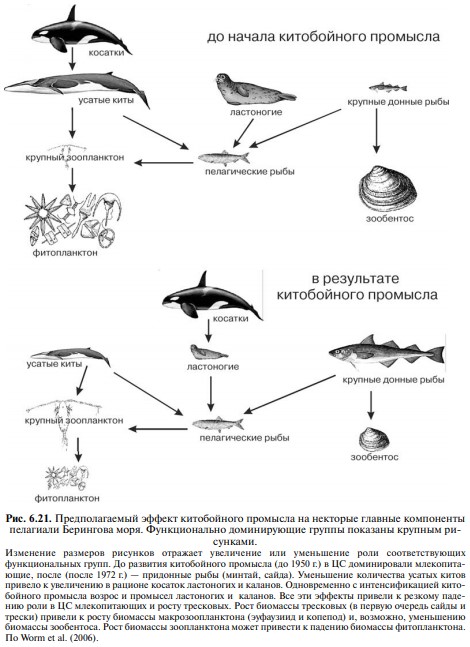

Нектонные головоногие представлены только разными видами Gonathus. Более высокий трофический уровнь занимают тресковые, морскиие млекопитающие и птицы. Например, даже в настоящее время в Баренцевом море существенно больше половины нектона и макропланктона (мойва, сайка, сельдь, эуфаузииды и др.), потребляют гренландский тюлень и малый полосатик. Учитывая, что биомасса китообразных и ластоногих существенно снизилась под воздействием промысла, роль млекопитающих в естественных ЦС была выше.

В приантарктических водах коммерческий промысел китов, начиная с конца XVIII в. по официальной статистике было убито более 2,7 млн. китов, однако многие страны давали сильно заниженную статистику.

Так, СССР занизил свой промыслел на 74 000 особей. Многие виды находятся на грани вымирания и, несмотря на десятилетия запрета промысла, пока не показывают признаков восстановления популяций.

Китобойный промысел в Северной Атлантике начался гораздо раньше и лишь в Северной Пацифике пик промысла пришёлся на вторую половину XX в., поэтому имеются данные о состоянии ЦС до его начала и на период минимальной численности китов. Произошедшие изменения в структуре пищевых цепей на примере Берингова моря показаны на Рис. 6.21.

В Южном полушарии из рыб доминируют нототеноидные, также откладывающие икру на дно. Анадромные виды Северного полушария замещены катадромными.

Эпипелагическими видами нектона питаются и мезопелагические хищники. Например в прикамчатских водах около 10% идущих на нерест лососевых имеет травмы, нанесённые мезопелагическими хищниками алепизаврами Alepisaurus и кинжалозубами Anotopteridae.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)