- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Аутогенная тренировка и ее модификации

Аутогенная тренировка (АТ) — это метод психической саморегуляции, направленный на оптимизацию психического состояния с помощью комплекса приемов релаксации, самовнушений и целенаправленно актуализируемых представлений.

Методика АТ была разработана немецким медиком И. Шульцем на основе гипноза и при учете подходов психотерапевтических техник, медитации, йоги

В процессе создания АТ разработанные варианты занятий апробировались на пациентах психотерапевтических клиник, санаториев и др. Работа над созданием метода АТ была начата И. Шульцем еще до Первой мировой войны, а в 1932 г. описание АТ и руководство по ее применению впервые были опубликованы в книге «Аутогенная тренировка» (Schultz, 1932).

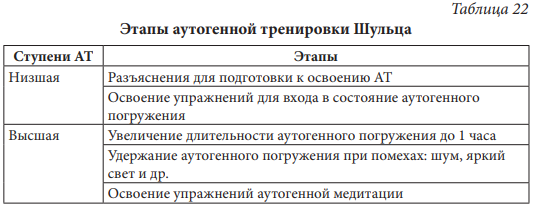

АТ Шульца включала две ступени (низшую и высшую), освоение которых шло поэтапно (Таблица 22).

Перед началом занятий с пациентом проводилась беседа, в которой его информировали об особенностях метода АТ, знакомили с планом занятий, разъясняли, как выполняемые упражнения будут воздействовать на организм и давали инструкции по их выполнению.

Объяснения сопровождались демонстрацией эффективности отдельных упражнений (например, вызывание чувства тепла) и выступлениями пациентов, которые уже успешно применяли АТ для решения своих проблем.

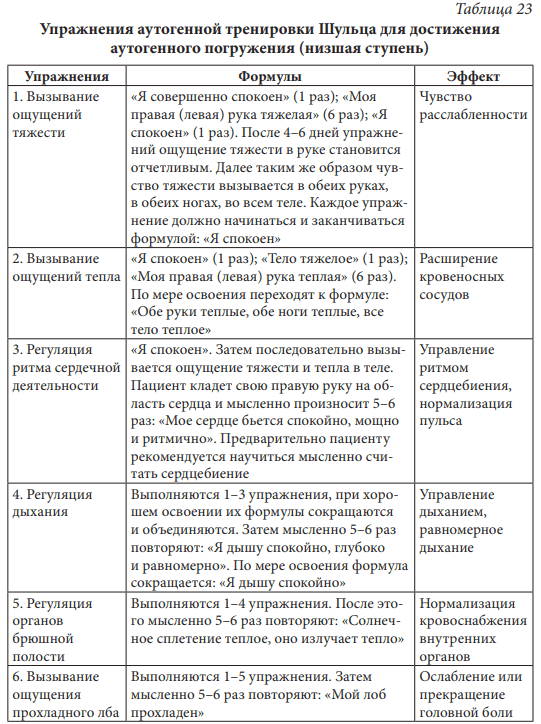

После предварительной подготовки пациенты приступали к освоению упражнений начальной (по Шульцу — низшей) ступени АТ (Таблица 23).

Занятия можно было проводить в одной их трех поз:

- лежа на спине, голова на низкой подушке, руки свободно вытянуты вдоль туловища, ноги на ширине плеч;

- сидя в кресле с высокой спинкой, подголовником и подлокотниками, спина откинута на спинку кресла, голова на подголовнике, ноги свободно вытянуты, руки лежат на подлокотниках, ладони лежат, а не свисают;

- в позе кучера — сидя, слегка согнувшись вперед, руки на коленях или чуть выше, ноги расставлены примерно на ширине плеч.

Важно, чтобы поза была удобна и мышцы были максимально расслаблены.

Начинать обучаться АТ Шульц рекомендовал в позе лежа (Шульц, 1985). По мере освоения упражнений формулы самовнушения сокращались: «Спокоен… Тяжесть… Тепло… Сердце и дыхание спокойны… Солнечное сплетение теплое… Лоб прохладный».

Тренировка каждого упражнения занимала 10–15 дней, а на освоение всего курса низшей ступени АТ требовалось 6–8 месяцев. По мнению Шульца, низшая ступень считалась освоенной, если пациент мог за 20–30 сек. с помощью кратких формул войти в состояние аутогенного погружения.

Освоив низшую ступень АТ, можно было приступать к обучению упражнениям высшей ступени АТ — аутогенной медитации.

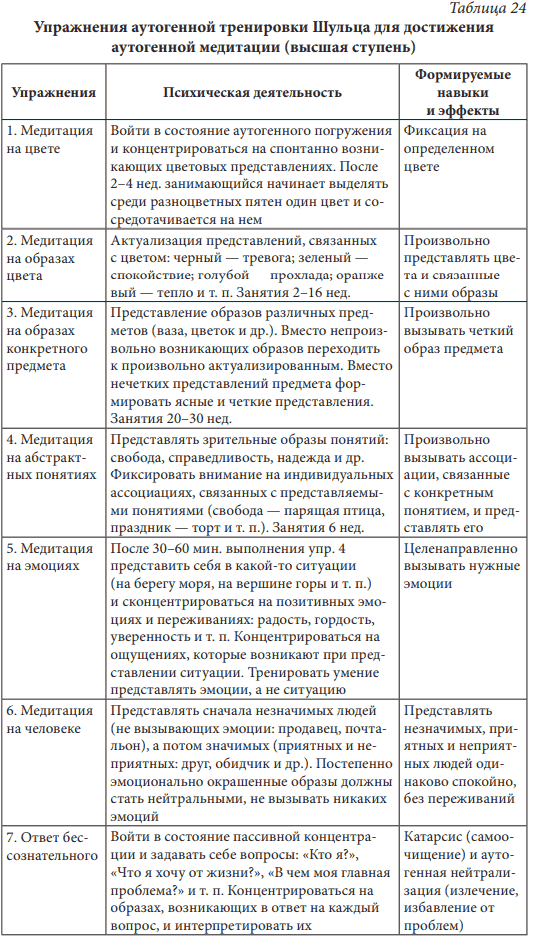

Освоение высшей ступени начиналось с овладения навыками длительного аутогенного погружения (Таблица 24). Для это было необходимо, выполнив упражнения начальной ступени, войти в состояние аутогенного погружения и удерживать себя в этом состоянии (по Шульцу, состояние пассивной концентрации). Постепенно длительность удержания в аутогенном погружении нужно было довести до одного часа (по мнению Шульца, на обучение этим навыкам требовалось 8 месяцев).

Далее было необходимо научиться сохранять состояние аутогенного погружения при воздействии различных помех: шум с улицы; разговоры присутствующих рядом людей; трансляции по радио; яркий свет и др. (Таблица 24). После 18–20 недель тренировок этих навыков можно было приступать к обучению упражнениям аутогенной медитации (Таблица 24).

Хорошо освоив одно упражнение, можно было переходить к следующему, при этом на занятиях предыдущее упражнение уже не надо было повторять (в то время как при овладении упражнениями низшей ступени занятия по обучению новым навыкам обязательно включают повтор предыдущих (Таблица 23)). Длительность обучения всем упражнениям высшей ступени составляла 1–1,5 года.

Разработанный И. Шульцем метод АТ получил широкое распространение, а его книга «Аутогенная тренировка» более сотни раз переиздавалась практически на всех языках мира.

Созданная для работы с пациентами, страдающими неврозами, депрессиями, фобиями и др., АТ стала использоваться здоровыми людьми в целях оптимизации своего психического состояния в трудных ситуациях.

Также распространению АТ помогало то, что овладеть данным методом мог любой человек, независимо от своего мировоззрения, вероисповедания и особенностей культуры.

Интерес и позитивное отношение к АТ укреплялись и тем, что обучающие и применяющие ее люди могли делать это самостоятельно (без участия психотерапевта или психолога), а сформированные в процессе освоения АТ навыки сохранялись длительное время (Лобзин, Решетников, 1986).

Однако широкое признание получила только первая часть метода АТ — упражнения низшей ступени (Табл. 23). Практика использования упражнений высшей ступени (Таблица 24) выявила их чрезмерно высокую трудоемкость и терапевтическую неэффективность (Беляев, Лобзин, Копылова, 1977).

Интересно

Поэтому все модификации АТ создавались на основе низшей ступени и дополнялись высшей ступенью, которая кардинально отличалась от разработанной Шульцем и создавалась авторами модификаций для решения определенных задач: профилактики негативных состояний при тех или иных заболеваниях; оптимизации состояний в профессиональной деятельности, спорте и др.

Кроме того, упражнения низшей (начальной) ступени были модифицированы разными авторами с целью сделать формулы более понятными для занимающихся, облегчить освоение упражнений и сократить длительность обучения (например, формула: «Солнечное сплетение излучает тепло» была признана малопонятной для занимающихся, и вместо нее предложена формула: «Мой живот расслабленный, мягкий, теплый…»).

К настоящему времени разработано большое количество модификаций аутогенной тренировки:

- направленная органотренировка, предназначенная для воздействия на синдромы заболеваний групп: голова, сердце, живот, легкие и др. (Kleinsorge, Klumbies, 1961);

- психотоническая тренировка для оптимизация состояний при гипотонии и астении (Мировский, Шогам, 1966);

- репродуктивная тренировка, применяющаяся для лечения неврозов и кортико-висцеральных заболеваний с помощью комплекса дыхательных упражнений, приемов релаксации и формул самовнушения (Панов, Беляев, Лобзин, Копылова, 1980) и др.

Специальные варианты АТ используются для лечения от алкогольной и наркотической зависимости, а также для избавления от вредных привычек (переедание, табакокурение и др.).

Модификации АТ можно применять для профилактики и лечения бессонницы, заикания, гиперактивности у детей, офтальмологических и сердечно-сосудистых заболеваний, во время беременности, при подготовке к операциям, чтобы справиться со страхом лететь на самолете и др.

Особые варианты разработаны для подготовки к трудным ситуациям профессиональной деятельности космонавтов, моряков-подводников, летчиков, спортсменов и др.

Необходимо отметить, что все модифицированные варианты АТ используются всегда только в качестве дополнительного средства лечения, профилактики или профессиональной подготовки и не могут полностью заменить данные мероприятия.

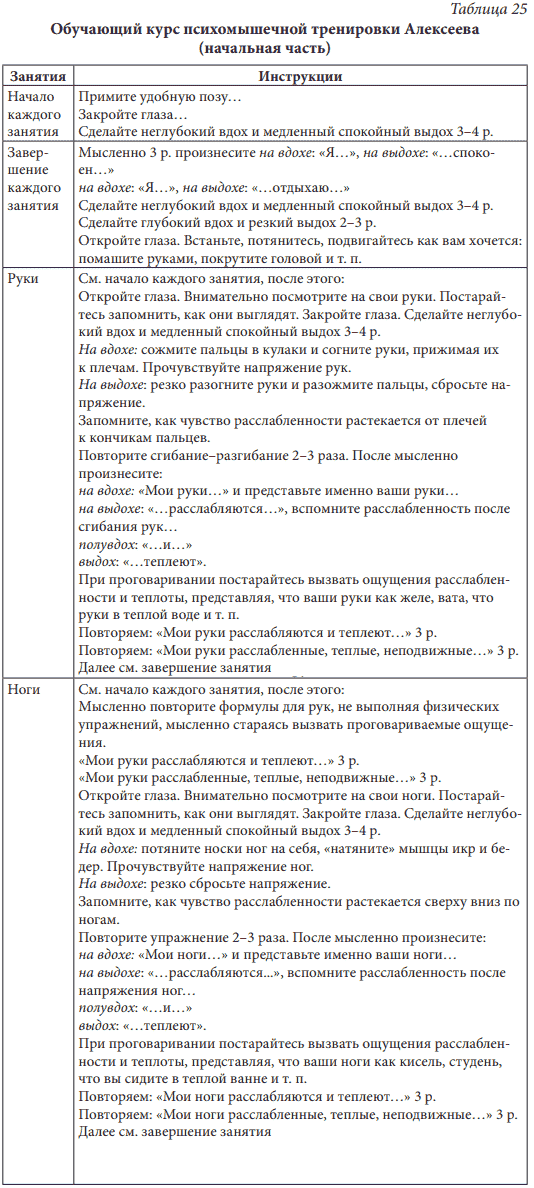

Как и все модификации АТ, ПМТ состоит из начальной и высшей ступеней (по Алексееву, успокаивающей и мобилизующей частей). Упражнения обеих частей ПМТ можно выполнять в одной из трех поз: лежа, сидя в кресле или сидя в позе кучера.

Цель упражнений начальной (успокаивающей) части — овладение навыками расслабления и формирования спокойного состояния

Перед каждым занятием необходимо принять удобную ненапряженную позу, снять или расстегнуть жмущую обувь, мешающую одежду, украшения, очки и т. п. Если во время занятия возникает желание изменить позу, чихнуть, кашлянуть и т. п., то надо сделать это (а не терпеть до конца сеанса).

На каждом занятии осваивается одно из упражнений обучающего курса в последовательности: руки, ноги, туловище, шея, лицо, все формулы (Таблица 25).

При выполнении упражнений необходимо придерживаться ритма дыхания для расслабления: короткий неглубокий вдох и медленный спокойный выдох. При этом важно, чтобы выбранный ритм был удобен для занимающегося, не вызывал одышки, удушья и других неприятных ощущений.

Статьи по теме

- Приемы релаксации

- Дыхательные и физические упражнения

- Убеждение и самоубеждение

- Внушение, самовнушение, эффекты плацебо и ноцебо

- Характеристика и классификация методов психической регуляции

- Метакогнитивные стратегии в трудных жизненных ситуациях

- Научные представления о метакогнитивных стратегиях

- Роль метакогниций в психической саморегуляции

- Психическая регуляция с позиций метасистемного подхода

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)