- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Архитектурно-градостроительное развитие и модернизация общественных центров

Одной из важнейших проблем главного общественного центра в интересах и компетенции архитектурной общественности являются пути стремительного и одновременно преемственного развития застройки и планировочной структуры центра, когда необходимо и не затормозить («музеефицировать») модернизационные процессы в центре как генераторе новых архитектурно-пространственных концептов, и в тоже время не разрушить облик ценного архитектурного и исторического наследия, включая признанные ансамбли.

У рассматриваемого проблемного вопроса есть не только градостроительное, но и очень существенное реконструктивно-реставрационное измерение, в области которого системно или периодически задействована значительная часть архитектурного сообщества. Территория исторического центра может развиваться как интенсивно, таки экстенсивно, с дифференцированным использованием методов реновации, ревитализации, ревалоризации, предполагающих поиск уникальных сценариев консервации или функциональной адаптации исторического наследия; поиска морфологического, цветопластического, реже стилистического компромисса в отношении новой застройки по отношению к исторической. Все эти вопросы являются предметом рассмотрения отдельных дисциплин.

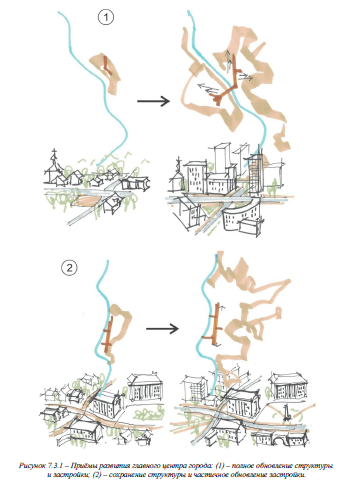

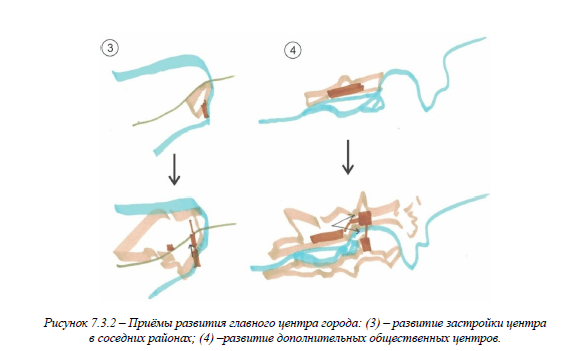

Обозначим на примере городов Сибири XX–XXI вв. основные приёмы развития главного (исторического) центра в зависимости от различных особенностей того или иногогородского или сельского поселения, в контексте развития всей системы центра города (рисунки 7.3.1–7.3.2):

- Полное обновление структуры и застройки центра, допустимое в некрупных городах и сёлах, не имеющих большого объёма ценной исторической застройки (так было с г. Новосибирском и г. Новокузнецком);

- Сохранение структуры центра при перестройке отдельных комплексов зданий. Приемлемо для городов, имеющих ценную историческую застройку, но не получивших стремительного развития в период индустриализации (например, г. Томск);

- Сохранение структуры и застройки исторического центра при развитии новой застройки в соседних районах характерно для крупных городов, проходящих стремительные процессы урбанизации и градостроительного развития (например, г. Барнаул);

- Сохранение структуры и застройки исторического центра, при стимулировании развития городского полицентризма, с формированием относительно удалённых общественно-деловых центров новой застройки. Характерно для городов с динамичным градостроительным развитием в условиях сложного рельефа или ландшафтного рисунка, а также при «чересполосице» в функциональном развитии (например, г. Красноярск).

Для субцентров (кроме спутниковых исторических центров некрупных городов агломераций) наблюдаются иные проблемы архитектурно-градостроительного развития. Мировой градостроительный опыт показывает, что, во-первых, субцентры до некоторого уровня развития могут быть «неустойчивыми» градостроительными объектами, подверженными опасности оказаться заброшенными в силу сложных конкурентных внутригородских процессов. Как правило, такая опасность перестает быть актуальной при «закреплении» по территории субцентра существенного количества мест приложения труда, помимо локальных обслуживающих центров и жилищ.

Во-вторых, существует проблема архитектурного облика субцентра. Действительно, субцентр может составлять некоторую альтернативу главному центру только в случае не только его территориальной удалённости, но и при экономически более доступной не-движимости, услуг. Поэтому повышение ценового уровня жизни и работы в субцентре и пределах его территориального влияния может снижать его конкурентные преимущества перед главным центром города.

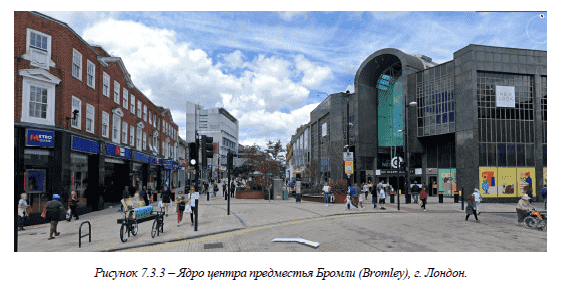

В связи с этим, субцентр может развиваться как территория стилистически простой (даже утилитарного характера) архитектуры, но с благоприятной средой, имеющей все или большинство признаков главного центра: в первую очередь, развитой системы пешеходных пространств и зелёных насаждений, с формированием внятного уличного пространства и плотного фронта застройки (рисунок 7.3.3). Специализированные центры формируются не столько в конкуренции, но в «эвакуации» из главного центра некоторых функций, требующих масштабной пространственной развитости.

Основной проблемой в развитии специализированных центров является сама необходимость такого развития, в виду того, что специализированные центры часто территориально изолированы и почти не содержат жилищ, оставаясь активными преимущественно в дневное время суток. Кроме того, структура и содержание застройки специализированного центра может быть завершенным и самодостаточным с точки зрения определённого главного процесса – сродни отраслевым промышленным узлам.

Естественная или стимулируемая эволюция специализированного центра в статус субцентра приносит характерные новые проблемы, описанные выше. Таким образом, система центра города – сложная и очень динамичная градостроительная система. Знание основных элементов этой системы и их особенностей открывает возможности для большей предсказуемости и управляемости в её развитии.

Статьи по теме

- Расчётные параметры мест для хранения автомобилей

- Пригородная зона

- Промышленные и коммунально-складские районы

- Структура и функции озеленённых территорий города

- Планировочная структура общественных центров

- Система центра города и типология общественных центров

- Планировочная организация жилых кварталов и микрорайонов

- Приёмы пространственной компоновки жилой застройки

- Кварталы и микрорайоны

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)